ペットと飼い主の関係

”増田 宏司 先生

農学部 動物科学科

増田 宏司 先生

農学部 動物科学科

”ペットと飼い主の関係

”ペットと飼い主の関係

”農学部 動物科学科

農学部 動物科学科

”ペットと飼い主の関係

”

SDGsの17番目の目標「パートナーシップで目標を達成しよう」は、「パートナーシップをもって立ち向かわなければ、他の16の目標は何一つ達成できない」という課題を含んでいます。大切なのは、どうしたら地球上のみんなが、立場や境界を越えて、協力しようと強く思えるようになるかです。しかし現状では、人間の知恵だけでは人間同士が良好な協力体制を築くのは難しくなっています。

私は「ペットと飼い主の関係」をテーマに、犬の研究をしています。犬はこちらからの働きかけに対して、非常にわかりやすく反応を返してくれ、知れば知るほど興味深い動物です。犬を観察し続けてわかったのは、犬はどんな動物、相手に対しても自分の気持ちをできるだけ誤解のないように素直に表現し、良好な関係性を築く能力に長けているということです。

犬同士のあいだに不穏な空気が漂ったとしても、喧嘩になることはほとんどありません。どちらかが威嚇したら、どちらかが服従姿勢を示し、傷つけ合うことを防ぐのです。人間との関係においてもそうです。例えば飼い主につらくあたる人に対して、犬がどのような反応を示すかを調べた実験がありますが、犬は飼い主につらくあたる相手に対しても、時間はかかっても最終的に良好な関係性を築こうとすることがわかりました。犬は、自らの立場や利益に大きくとらわれることなく、誰とでも仲良くできる動物なのです。犬のこうした能力は尊敬するべきもので、人間の良いお手本となります。

私たち人間の傍らには、1万年以上も昔から犬がいました。つまり犬は1万年以上ものあいだ、人間に「誰とでも仲良くするお手本」を見せ続けてくれていたのです。なぜそのことを、私たちは見過ごしてきてしまったのでしょうか。それに気づいたとき、研究者として、獣医師として、何より犬の専門家として猛省するとともに、犬という動物のすばらしさを改めて実感しました。そんなパラダイムシフトを経て、現在私は、「なぜ犬は色々な生き物と仲良くできるのか」を明らかにしたいと考えています。

普通に考えれば、犬にとって他種動物である人間と仲良くするのは至難の技です。犬が誰とでも仲良くできる秘訣をあえて人間の言葉で無理やりに言い換えれば、「人間とは質の異なる、犬独特の、より心地よく生きようとする一生懸命な気持ちのようなもの」となると考えています。

この犬の気持ちがどんなカタチをしているのかを科学的に解明することが、私がSDGs17番目の目標達成に貢献できる方法だと思っていますが、犬の心の研究は進んでおらず、それを明らかにする手法もまだわかっていません。こうした一生かかっても解明できるかどうかわからない命題に出会えたことは、研究者としては、非常にラッキーなことです。

犬は、「誰とでも仲良くするお手本」となるだけではなく、私たちに様々な気づきを与えてくれます。たとえば慌ただしい朝も、のんびりと横たわっている犬の姿を見ると「そんなに焦る必要もないか」という気分になり、「心に余裕を持つことの価値」に気づくことができます。

ここ20年ほどは、世の中が非常に大きく変動してきました。バブルが崩壊して、リーマンショックが起き、東日本大震災、そしてコロナ禍という流れの中で、人は追い詰められるほどに「癒やしが必要」と言い出すようになります。その言葉は、うまく社会が回っているときにはあまり出てきません。追い詰められ、どうにか生き延びようとするときにこうした言葉が出てくるということは、人は本能的に、「心に余裕を持つこと」の重要性をわかっているということです。

忙しい日常の中で、私たちは「心に余裕を持つこと」以外にも、大切にするべき物事や視点を、想像以上にたくさん、見過ごしてしまっているのではないでしょうか。しかし人間の傍らでは、犬はどんな状況にあっても、私たちが見過ごしている物事の価値を、常に行動で表現し続けてくれています。犬が示している価値ある物事に気づけるようになると、たとえば子育てをする際も、大人の価値観を子どもに押し付けることなく、その子が本来もっている性質を大切にできるようになるのではないかと思います。

人間はこれまで、犬に様々な役割を要求してきましたが、今度は私たち人間が、犬から学ぶ番です。「犬に学び、犬に倣う」ことは、私たち人間が良好な協力関係を築き、心豊かに生きるためのヒントになると信じています。それは犬がつくりすぎたパンをちょっと“おすそわけ”してくれる程度のもので、人間同士の協力体制を劇的に好転させるものではないかもしれません。でもそれは、私たち人間に「動物たちから学ぶ」という姿勢を浸透させることには役立つでしょう。人間は、動物たちから学ぶ姿勢を身につけることで初めて、自分自身も地球の一部であることを、本当の意味で理解できるようになるのではないでしょうか。

私ができることは、犬からの“おすそわけ”をより多くの人に届けることです。そのために、できるだけわかりやすい言葉を紡いで、伝えていきたいと考えています。

犬がポジティブな感情を抱いているとき、しっぽを右に振るという実験結果があるそうです。まさにその状態を模したぬいぐるみが、私のお気に入りのアイテムです。

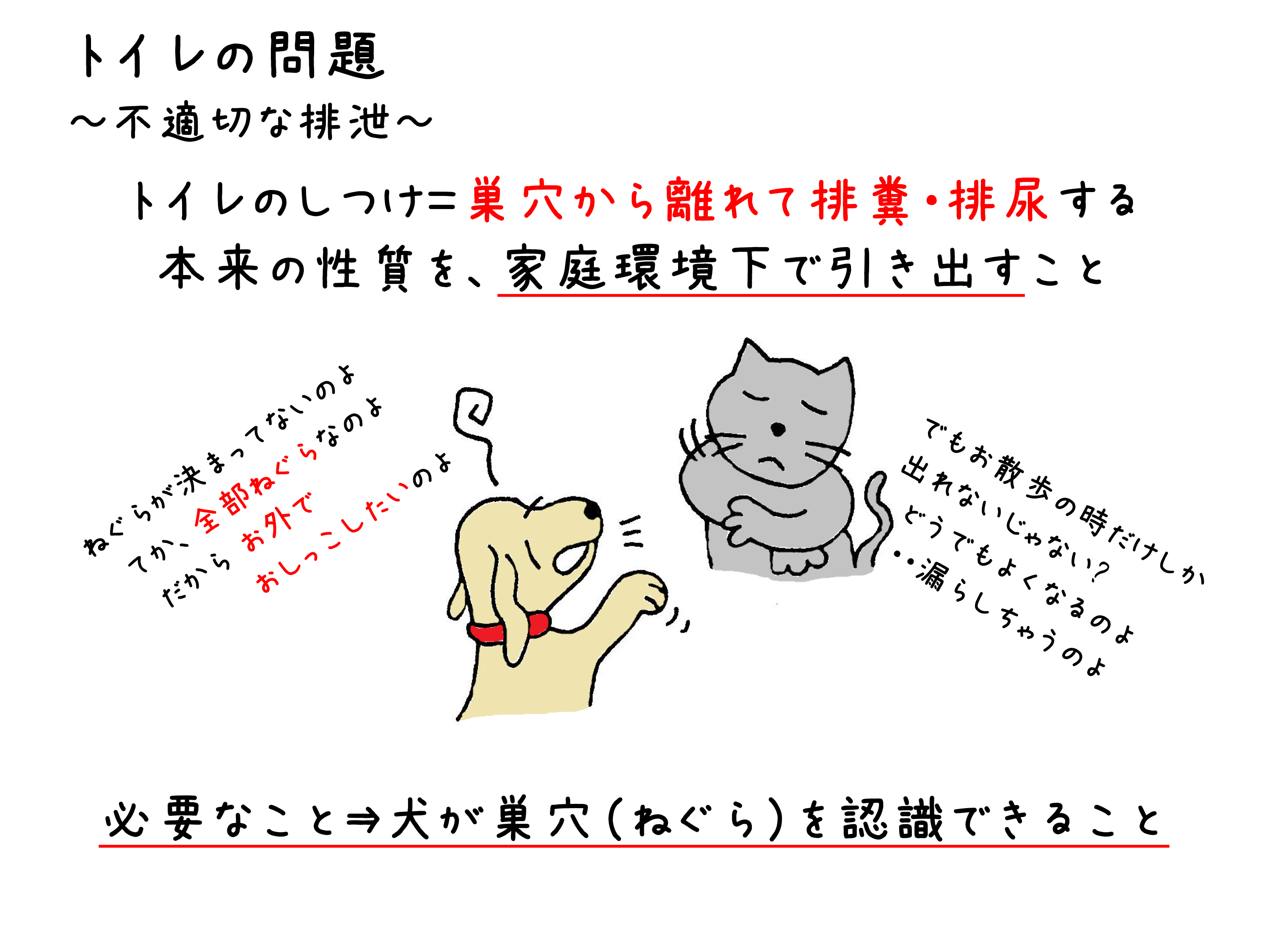

もともと絵を書くのは苦手でしたが、授業の配付資料や講演会などの解説資料などで、犬の気持ちを視覚的に表現してみようと挿絵を描くようにしているうちに、いまではものの数分でイラストが描けるまでになりました。

「貧困をなくそう」

杉原 たまえ 先生

国際食料情報学部

国際農業開発学科

「飢餓をゼロに」

松田 浩敬 先生

農学部 デザイン農学科

「すべての人に健康と福祉を」

勝間田 真一 先生

応用生物科学部 栄養科学科

「質の高い教育をみんなに」

武田 晃治 先生

教職課程

「ジェンダー平等を実現しよう」

原 珠里 先生

国際食料情報学部 国際食農科学科

「安全な水とトイレを世界中に」

藤本 尚志 先生

応用生物科学部 醸造科学科

「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

トウ ナロン 先生

地域環境科学部 生産環境工学科

「働きがいも経済成長も」

寺野 梨香 先生

国際食料情報学部 アグリビジネス学科

「産業と技術革新の基盤をつくろう」

石井 大輔 先生

生命科学部 分子生命化学科

「人や国の不平等をなくそう」

五野 日路子 先生

国際食料情報学部 国際農業開発学科

「住み続けられるまちづくりを」

山田 晋 先生

農学部 生物資源開発学科

「つくる責任 つかう責任」

野々村 真希 先生

国際食料情報学部 食料環境経済学科

「気候変動に具体的な対策を」

太治 輝昭 先生

生命科学部 バイオサイエンス学科

「海の豊かさを守ろう」

中川至純 先生

生物産業学部 海洋水産学科

「陸の豊かさも守ろう」

入江 彰昭 先生

地域環境科学部 地域創成科学科

「平和と公正をすべての人に」

佐藤史郎先生

生物産業学部

「パートナーシップで目標を達成しよう」

増田 宏司 先生

農学部 動物科学科