水道の水源における異臭味原因微生物の検出と生態解析

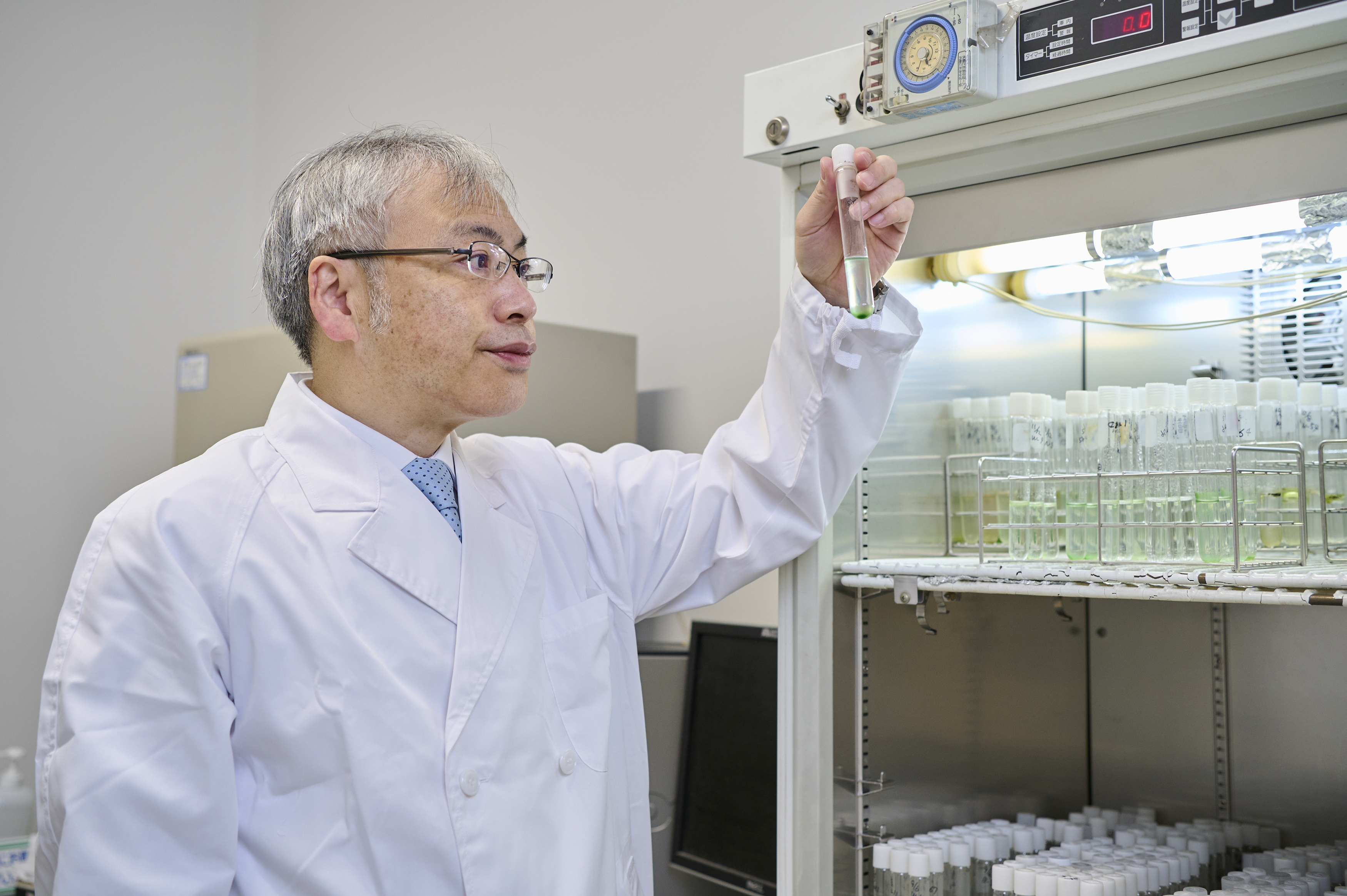

”藤本 尚志 先生

応用生物科学部 醸造科学科

藤本 尚志 先生

応用生物科学部 醸造科学科

”水道の水源における異臭味原因微生物の検出と生態解析

”水道の水源における異臭味原因微生物の検出と生態解析

”応用生物科学部 醸造科学科

応用生物科学部 醸造科学科

”水道の水源における異臭味原因微生物の検出と生態解析

”

「水道の水源における異臭味原因微生物の検出と生態解析」をテーマに研究をしています。日本の水道においてはカビ臭が一番大きな問題であることから、国立保健医療科学院および水道事業体と共同で当研究に取り組んでいます。厚労省のデータによると、令和元年度の異臭味被害人口は約224万人、異臭味被害を受けた水道事業者数は124。この異臭味被害のほとんどはカビ臭によるものです。

東京や大阪といった大都市圏では、強力な酸化力を持つオゾンと活性炭による吸着機能を活用した高度浄水処理が普及しているため、カビ臭はほぼ完全に除去されていますが、それ以外の地域では、異臭味被害を受ける水道事業者の数は増加傾向にあります。以前は報告のなかった北東北でもカビ臭の被害が生じており、広域化しているであろうことが、数字からはっきり分かるようになりました。

日本における水道普及率は98.1%、汚水処理人口普及率が92.1%と、安全な水の供給とトイレの設置はほぼ達成されていますが、問題となるのは、水道水の水源となる湖沼等において窒素、リン濃度が高まり藻類の発生量が高まる富栄養化です。

カビ臭が発生した水域の水からカビ臭を出しそうな藻類を単離したり、カビ臭を生成する藻類を純粋培養したりしながら、それらの遺伝子そのものや、どのような条件でカビ臭が多く発生するかなどを日々調べています。

富栄養化すると、藻類が増加するため、浄水場では藻類を除去するために多くの薬品が、さらに藍藻類から発生するカビ臭を除去するために粉末活性炭が必要になり、水道水を作るために必要なエネルギーおよびコストが増えてしまいます。水道分野でも脱炭素社会の実現は重要視されており、エネルギー使用に起因するCO2排出量を減らすことは重要な位置づけにあります。

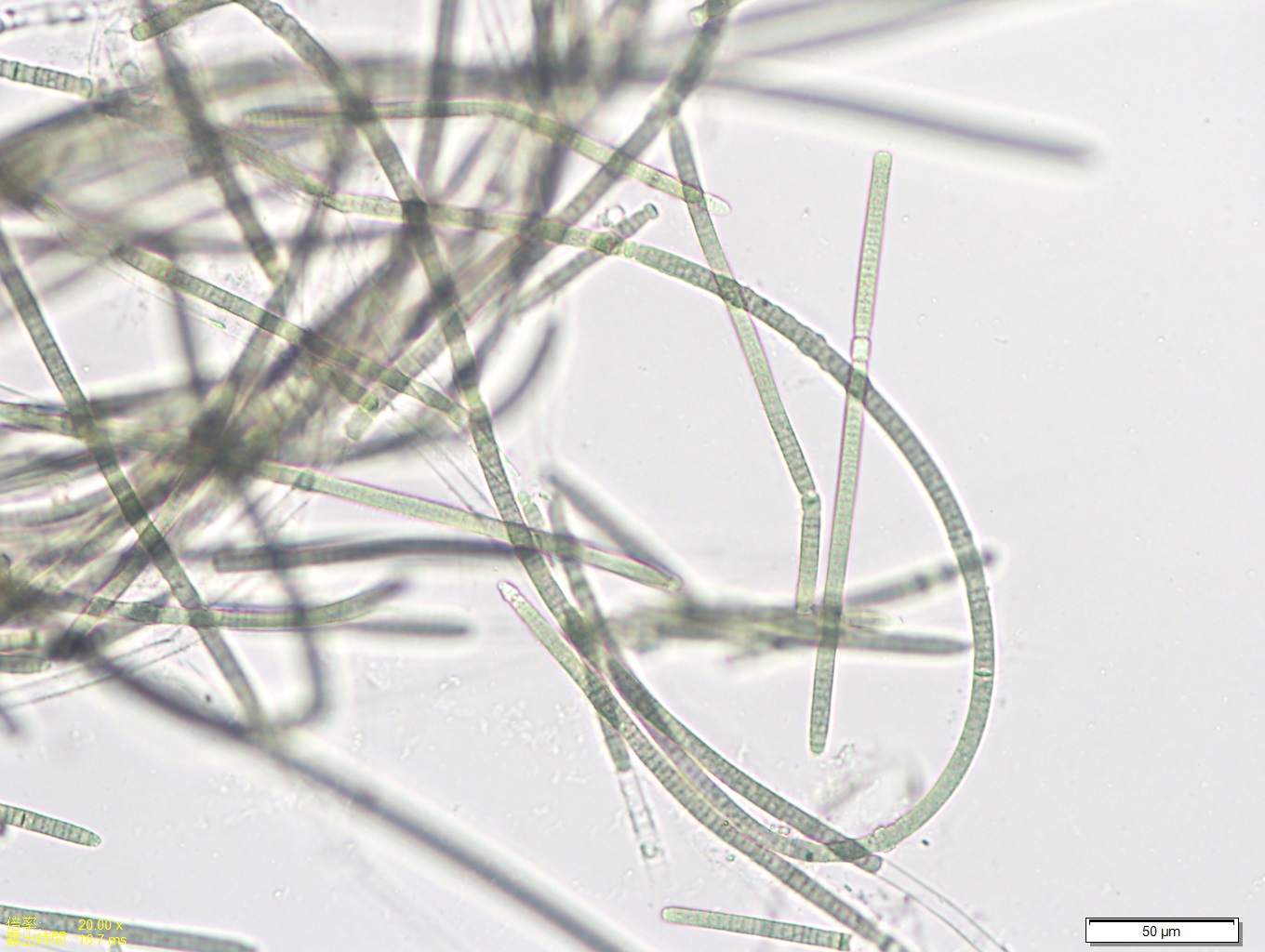

日本で発生しているカビ臭を出す藻類は浮遊性のものと、川底に付着するものに分かれ、多くの種類が存在します。中でもMicrocoleus(ミクロコレウス)と呼ばれる付着性のものが、近年、生息範囲が広がっており、あらゆる水域で報告されています。付着性のものは絡まった構造をしており、培養実験する際に細胞数がどれくらいあるか数えるのも、純粋分離するのも難度が高いのです。

また、それぞれの藻類がどのような性質を有しているのか、なかなか理解が進んでいないことも課題の一つとして挙げられます。シュードアナベナ属やドリコスペルマム属と呼ばれる藻類種にはカビ臭を出すタイプと出さないタイプがあり、顕微鏡で形態を確認しただけでは、カビ臭を出すものか判別できません。どのような条件でカビ臭を作る遺伝子が働きやすいかという発現解析も、まだまだ時間はかかりそうですが、水道は生活のインフラ部分。人々に与えるインパクトが大きい分、難しさも含めて研究のやりがいを感じています。

カビ臭を生成する遺伝子を検出し存在量を把握する技術が確立できれば、水道水のもとになる湖沼水や河川水のカビ臭濃度を予測できるようになります。そうすれば浄水処理に必要な活性炭の添加量をあらかじめ決めることができ、常に適切な処理対策が可能となります。気候変動が水質や藻類の発生に影響を及ぼすことが予想されていますが、どのような影響を与えるかまでは分かっていないのが現状です。

日本全国の水道事業体において、カビ臭を生成する藻類について培養実験や遺伝子解析に基づいて研究をされている人は多くないと思います。私たちは生物の見地から、何かしら貢献できればと研究を続けています。結果として、国民が安心しておいしく飲める水道水の安定的な供給に繋がればと思っています。

付着性の藍藻種Microcoleus(ミクロコレウス)。生息範囲が広がっていると報告されており、カビ臭をよく生成する条件やカビ臭産生のメカニズムの解析に努めています。

水道は重要なインフラ。生物学の見地から、安定した水道水の供給への貢献を目指します。

「貧困をなくそう」

杉原 たまえ 先生

国際食料情報学部

国際農業開発学科

「飢餓をゼロに」

松田 浩敬 先生

農学部 デザイン農学科

「すべての人に健康と福祉を」

勝間田 真一 先生

応用生物科学部 栄養科学科

「質の高い教育をみんなに」

武田 晃治 先生

教職課程

「ジェンダー平等を実現しよう」

原 珠里 先生

国際食料情報学部 国際食農科学科

「安全な水とトイレを世界中に」

藤本 尚志 先生

応用生物科学部 醸造科学科

「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

トウ ナロン 先生

地域環境科学部 生産環境工学科

「働きがいも経済成長も」

寺野 梨香 先生

国際食料情報学部 アグリビジネス学科

「産業と技術革新の基盤をつくろう」

石井 大輔 先生

生命科学部 分子生命化学科

「人や国の不平等をなくそう」

五野 日路子 先生

国際食料情報学部 国際農業開発学科

「住み続けられるまちづくりを」

山田 晋 先生

農学部 生物資源開発学科

「つくる責任 つかう責任」

野々村 真希 先生

国際食料情報学部 食料環境経済学科

「気候変動に具体的な対策を」

太治 輝昭 先生

生命科学部 バイオサイエンス学科

「海の豊かさを守ろう」

中川至純 先生

生物産業学部 海洋水産学科

「陸の豊かさも守ろう」

入江 彰昭 先生

地域環境科学部 地域創成科学科

「平和と公正をすべての人に」

佐藤史郎先生

生物産業学部

「パートナーシップで目標を達成しよう」

増田 宏司 先生

農学部 動物科学科