「すべての人を健康へと導く、“骨と栄養素”のメカニズム」を解明

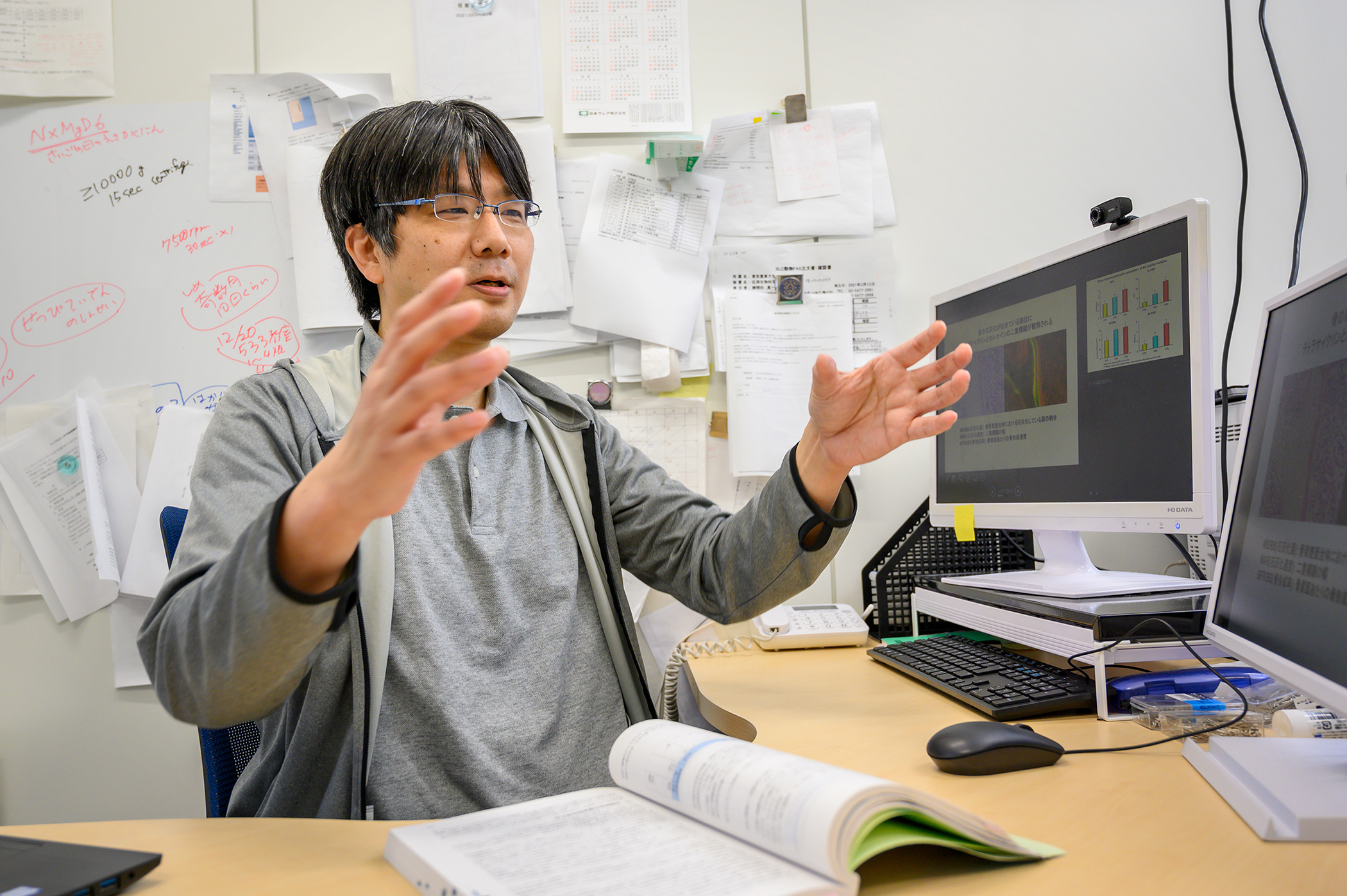

”勝間田 真一 先生

応用生物科学部 栄養科学科

勝間田 真一 先生

応用生物科学部 栄養科学科

”「すべての人を健康へと導く、“骨と栄養素”のメカニズム」を解明

”「すべての人を健康へと導く、“骨と栄養素”のメカニズム」を解明

”応用生物科学部 栄養科学科

応用生物科学部 栄養科学科

”「すべての人を健康へと導く、“骨と栄養素”のメカニズム」を解明

”

日本は現在、超高齢社会を迎え、高齢者の生活の質(QOL)の向上は急務となっています。そして骨粗鬆症はQOLに影響を与えるため、骨の健康を維持することは、QOLの向上にとても重要であるといえます。また、カルシウム摂取が骨の健康に良い影響を与えることは広く知られていますが、その一方で、その他のミネラルがどのように骨の健康と関連しているのか? という科学的知見は少ないのが現状です。そこで私は【“骨と栄養素”のメカニズムを解明する】というテーマの下、ミネラル摂取量の違いが、骨の健康にどのように関わるのかを検討する研究をスタートさせました。

日本における骨粗鬆症の患者数は、現在1300万人以上と推定されています。骨粗鬆症とは骨が折れている訳ではなく、骨の強度が低下して骨折しやすい状態になっている、という定義であり、そこへ転倒などの刺激が加わると骨折し、高齢者の場合はQOLが一段下がるといわれています。こうした骨が弱い状態、あるいはもろくなった状態が骨粗鬆症であり、日本の高齢化を鑑みれば、患者数はさらに増えていってもおかしくない状況といえるでしょう。世界に目を向けても、先進諸国は高齢化率が非常に高くなっています。また先進諸国以外でも、経済が安定しているアフリカ諸国の都市部などでは、肥満や生活習慣病の対策をどうするべきかという課題があり、SDGsの「すべての人に健康と福祉を」という目標は、まさにグローバルな課題といえます。

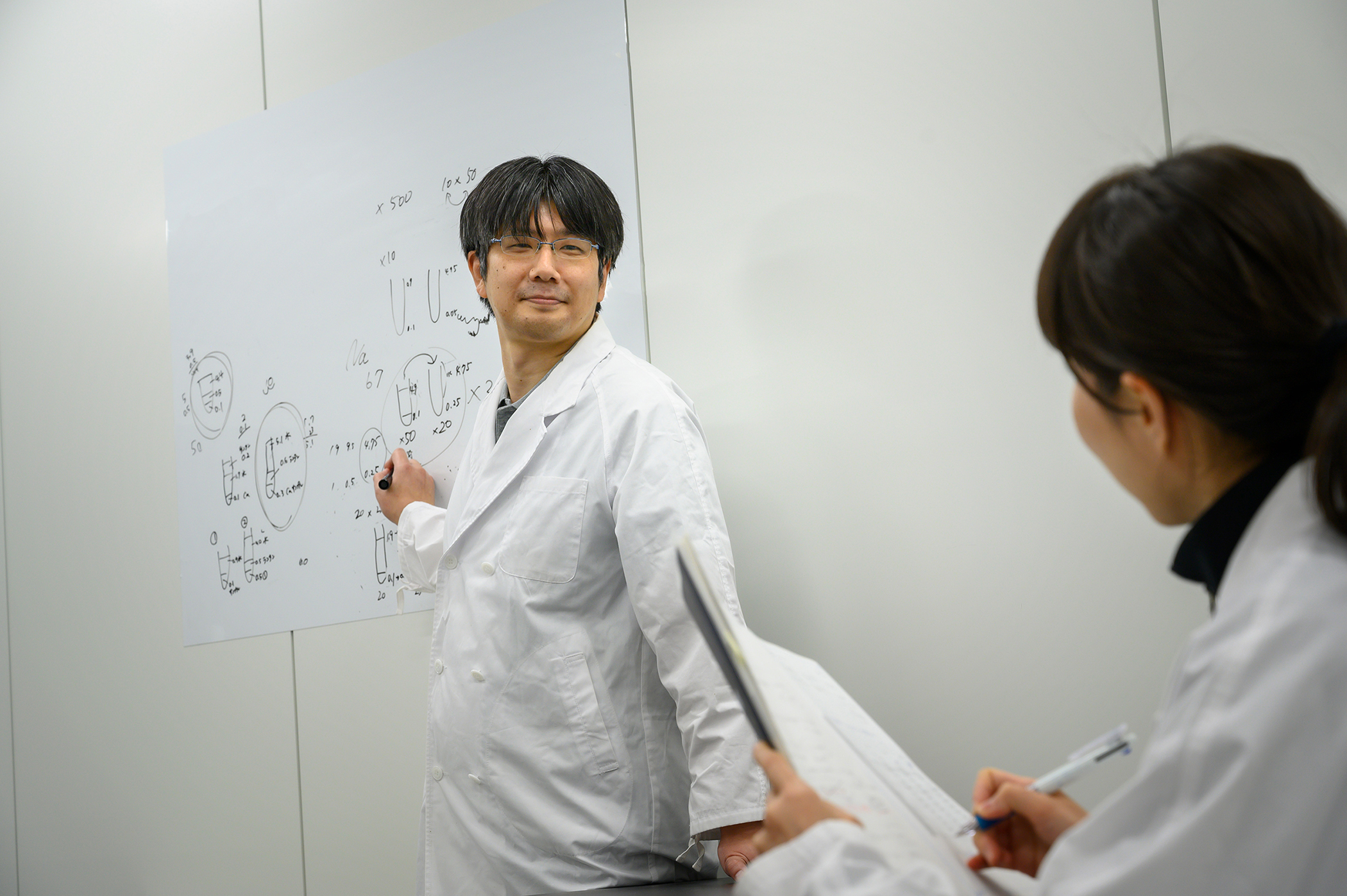

人の寿命が延びた場合は健康寿命が特に重要であり、骨粗鬆症などの生活習慣病については、幼少期、さらには妊娠期からの対策が必要だと思います。そのためには、骨の健康に関する科学的知見の蓄積、栄養素摂取の過不足と骨の健康との関連やそのメカニズムの解明が必要であると考えています。

私の研究では、骨の健康に良いとされるカルシウムやビタミンDだけでなく、今まで骨との関わりがあまり注目されてこなかった栄養素を見つけ、骨との関連を明らかにしたいと考えており、特にミネラルにフォーカスしています。ちなみにミネラルとは、リン、カルシウム、鉄、亜鉛などの総称であり、研究ではこうした栄養素の過剰摂取、あるいは欠乏が、骨にどのような影響を及ぼすか、という点を見ていきます。

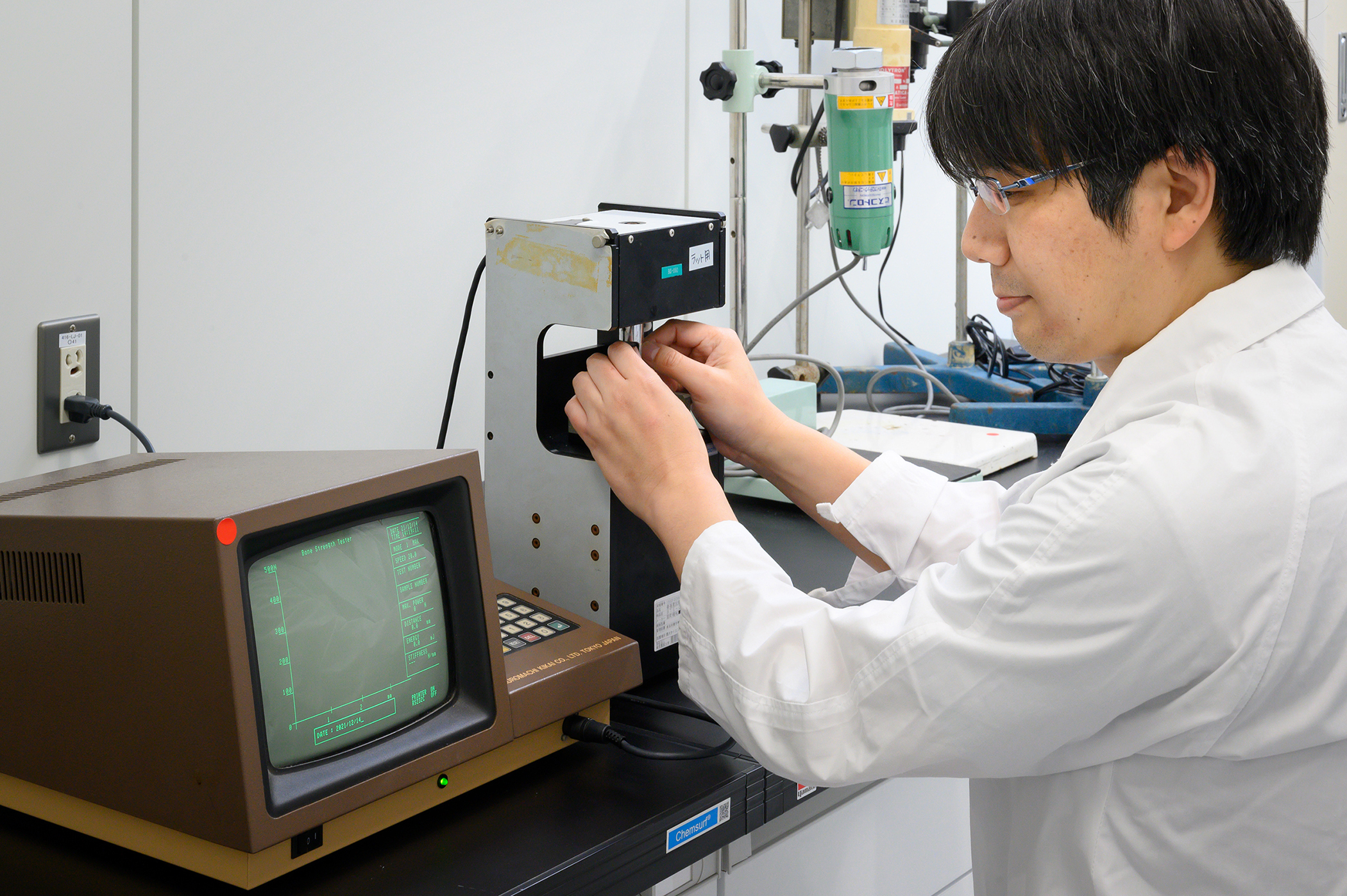

実際の研究では動物実験をしており、ラットやマウスに対して、特定の物質を与えたり、減らすなどするために、研究室で設計した栄養素量になるよう餌を作り、それを一定期間与えて、動物から各種のサンプルを採取して測定をします。この手法によって、ミネラルの過不足が骨にどのような変化をもたらすか、そのメカニズムの解明を目指しています。

私のこうした取り組みは骨の健康に関わる「基礎研究」になると考えています。そのため研究によって得たエビデンスは、骨の健康に対する知識の普及や啓蒙、意識の変化などに間接的に寄与できるものであり、それがSDGsの「すべての人に健康と福祉を」という課題への貢献につながると考えています。また私が講義を担当している応用生物科学部栄養科学科は管理栄養士を養成しており、資格を取得した学生たちが農大で学んだことを社会に向けて広く発信してくれたなら、間接的に人の健康を支えていることになり、これもSDGsへの貢献のひとつだと思っています。

農大の学部生時代、リンの過剰摂取による骨への影響について興味をもったことが、今の研究につながっている

骨は他臓器との関わりが深く、栄養素も相互関係があるため、骨と栄養素の解明は一筋縄では行かないが、世界の健康長寿のために尽力したい

「貧困をなくそう」

杉原 たまえ 先生

国際食料情報学部

国際農業開発学科

「飢餓をゼロに」

松田 浩敬 先生

農学部 デザイン農学科

「すべての人に健康と福祉を」

勝間田 真一 先生

応用生物科学部 栄養科学科

「質の高い教育をみんなに」

武田 晃治 先生

教職課程

「ジェンダー平等を実現しよう」

原 珠里 先生

国際食料情報学部 国際食農科学科

「安全な水とトイレを世界中に」

藤本 尚志 先生

応用生物科学部 醸造科学科

「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

トウ ナロン 先生

地域環境科学部 生産環境工学科

「働きがいも経済成長も」

寺野 梨香 先生

国際食料情報学部 アグリビジネス学科

「産業と技術革新の基盤をつくろう」

石井 大輔 先生

生命科学部 分子生命化学科

「人や国の不平等をなくそう」

五野 日路子 先生

国際食料情報学部 国際農業開発学科

「住み続けられるまちづくりを」

山田 晋 先生

農学部 生物資源開発学科

「つくる責任 つかう責任」

野々村 真希 先生

国際食料情報学部 食料環境経済学科

「気候変動に具体的な対策を」

太治 輝昭 先生

生命科学部 バイオサイエンス学科

「海の豊かさを守ろう」

中川至純 先生

生物産業学部 海洋水産学科

「陸の豊かさも守ろう」

入江 彰昭 先生

地域環境科学部 地域創成科学科

「平和と公正をすべての人に」

佐藤史郎先生

生物産業学部

「パートナーシップで目標を達成しよう」

増田 宏司 先生

農学部 動物科学科