食品ロスおよび消費者の行動に関する研究

”野々村 真希 先生

国際食料情報学部 食料環境経済学科

野々村 真希 先生

国際食料情報学部 食料環境経済学科

”食品ロスおよび消費者の行動に関する研究

”食品ロスおよび消費者の行動に関する研究

”国際食料情報学部 食料環境経済学科

国際食料情報学部 食料環境経済学科

”食品ロスおよび消費者の行動に関する研究

”

現在行っている「食品ロスおよび消費者の行動に関する研究」は、学生の頃から続けているものです。もともと食べることが大好きで、その大好きな食べ物がたくさん捨てられていることが悲しすぎて、何とか解決策を考えられないかと思ったことが、この研究をはじめたきっかけです。

食品ロスに関する私の研究は、SDGsでは、目標12「つくる責任 つかう責任」のターゲット(12-3)「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる」に関わります。

つくり手には、環境負荷をできるだけかけないように生産・製造をする、働く人の人権に配慮して生産・製造するといった課題があります。また、つかい手すなわち消費者には、環境や人権に配慮して生産された製品を消費することや、廃棄物をなるべく出さないように消費することなどが求められます。

食品ロス削減への取り組みは、持続可能な社会をつくるためには欠かせません。食品を生産して流通させ、消費するのにはエネルギーが必要で、それによって温室効果ガスも出ます。食品ロスを減らせば、食品の製造過程で発生する温室効果ガスや汚水を減らすことにつながります。また食料は限りある資源なので、食品ロスを減らし効率的に利用することは、この先ますます重要になります。

現在(2021年現在)の食品ロスの量は、日本では年間約600万トンといわれており、そのうちおよそ半分は一般家庭から出されるものです。食品ロスを削減するためには、自分たちの毎日の食卓から出る食品ロスに目を向けることがとても重要です。

研究では、家庭の食品ロスの状況や原因、理由、食品ロスの削減方法について、消費者へのインタビュー調査、アンケート調査、行動観察調査、文献や資料の調査などによって解き明かそうと試みています。具体的には、対象となるご家庭に捨てた食品を記録してもらい、それについてお話を聞いたり、冷蔵庫を開けてもらって捨てるか捨てないかを判断してもらい、その意思決定プロセスを分析したり、調理場面を観察し、調理過程でどのような食品ロスが生じるのか調査したりしています。

また、「オンライン料理教室」を開き、食品ロスを削減するポイントを調理工程に盛り込みながら伝え、その情報が、参加者にどのような影響を与えるかを調べたりもしています。

家庭の食品ロスは、食品の扱い方のちょっとした工夫で減らせることも少なくありません。けれど家事については、他の人と話すことがあまりなくて、自分独自の方法で延々と同じ方法を続けてタコツボ化していくようなところがあるので、そうした工夫や知恵はそれぞれに閉じこもったままなんですよね。だから、みんなが持っている台所の知恵を、もっと気軽に交換し合える場がつくれればいいなと考えています。オンラインの教室は、参加者同士の台所がオンライン上で簡単に繋げられるという利点があって、情報交換の場として注目しています。

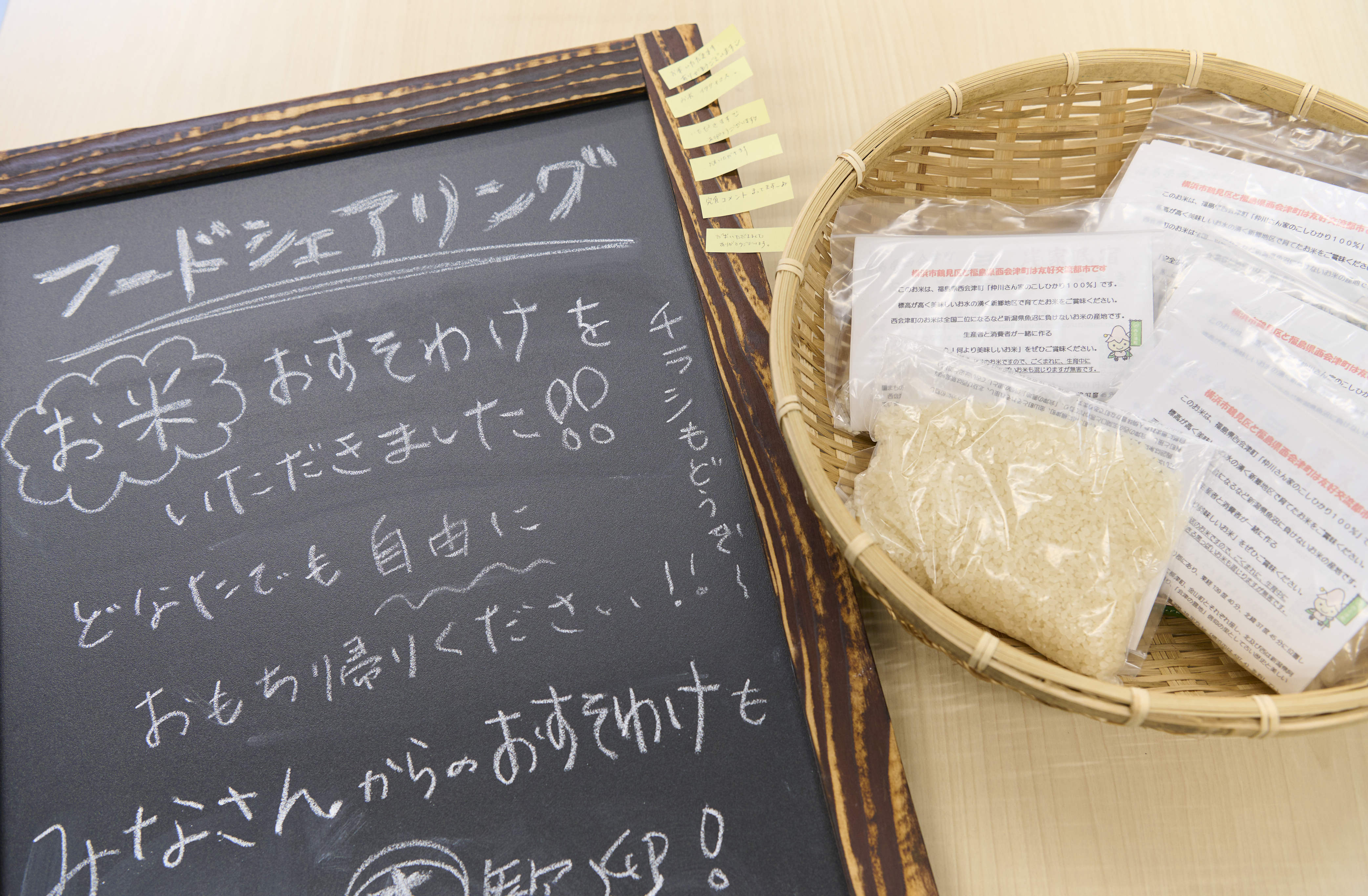

最近は、「コミュニティ冷蔵庫」というものにも注目しています。これは、人々に開かれた場所に置かれた冷蔵庫を通して、自分一人では食べきれない食品を地域の人や身近な人とシェアする活動です。このような活動は、フードシェアリングと呼ばれることもあります。余ったもののお裾分けの感覚で、気軽に利用できます。今、鶴見(神奈川県)でコミュニティ冷蔵庫を運営されている方とも繋がりながら、研究室にも食品を交換し合えるコーナーをつくって実験をしているところです。

食品ロスの削減は、「頑張って!」と言っても頑張れるものではないし、頑張らなくてもそれを減らす方法は、たくさんあります。ちょっとした気づきを得ながら、楽しみながら解決していけたらいいなと思いますし、そうした方法を今後、提案していきたいです。

世の中を変えるのは本当に難しいことだと思っています。けれど私の研究が、食品の問題を考えたい人たちに新たな気づきをもたらしたり、そのような人たちの視野を広げたりするきっかけになればいいなと思いながら、日々、研究に取り組んでいます。

学内に設置したフードシェアリングコーナーには、農家の方が寄付くださったお米や、賞味期限が近付いた災害用備蓄品などを置いています。学生にもっと活用してもらえたら、うれしいですね。

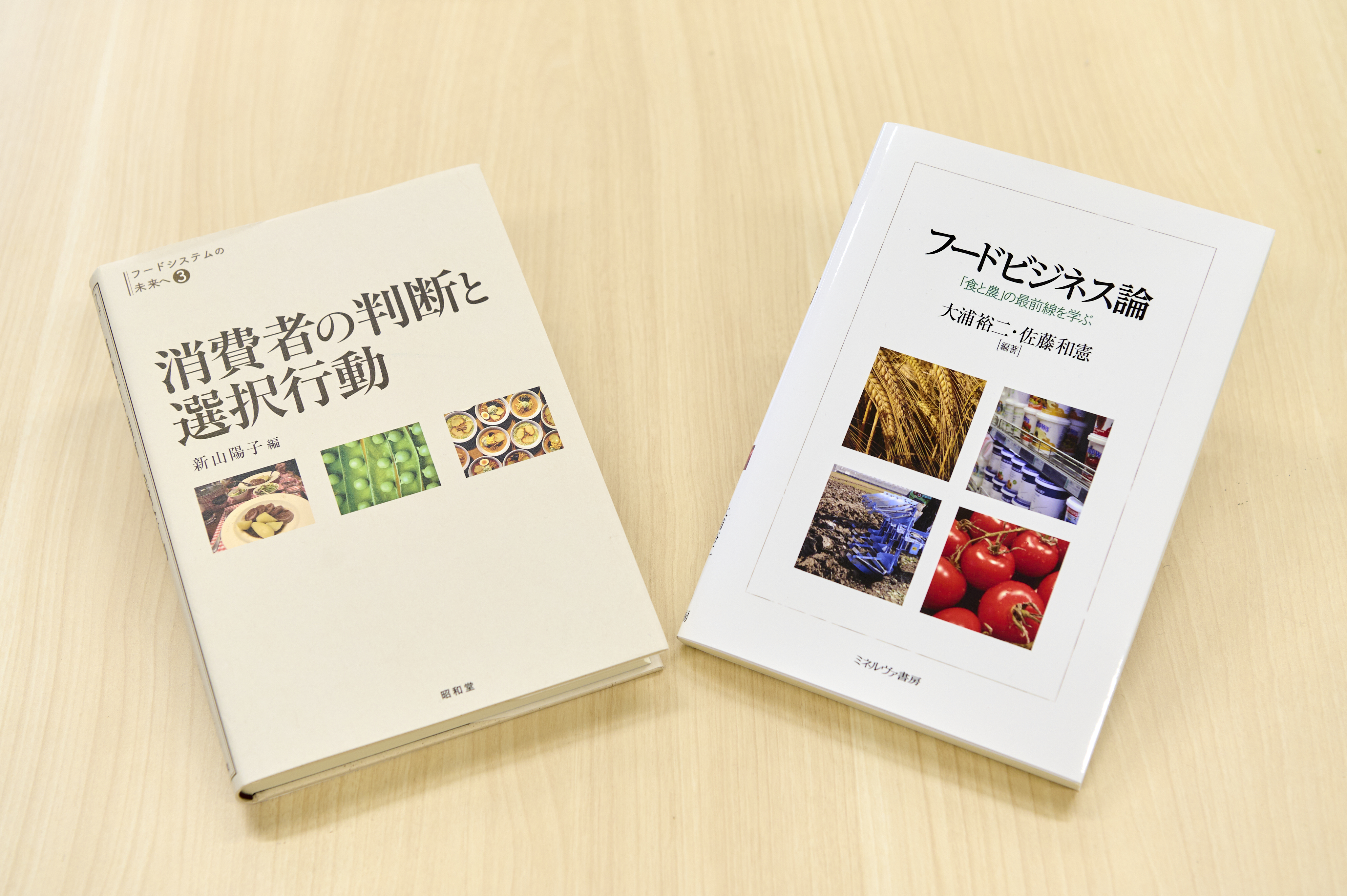

共著で執筆した教科書と学術書籍。消費者調査や文献調査の分析結果を、論文や書籍として発表しています。

学科のパネルと一緒に。食料環境経済学科には食品ロスに関心のある学生が多く、授業にもやりがいを感じています。

「貧困をなくそう」

杉原 たまえ 先生

国際食料情報学部

国際農業開発学科

「飢餓をゼロに」

松田 浩敬 先生

農学部 デザイン農学科

「すべての人に健康と福祉を」

勝間田 真一 先生

応用生物科学部 栄養科学科

「質の高い教育をみんなに」

武田 晃治 先生

教職課程

「ジェンダー平等を実現しよう」

原 珠里 先生

国際食料情報学部 国際食農科学科

「安全な水とトイレを世界中に」

藤本 尚志 先生

応用生物科学部 醸造科学科

「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

トウ ナロン 先生

地域環境科学部 生産環境工学科

「働きがいも経済成長も」

寺野 梨香 先生

国際食料情報学部 アグリビジネス学科

「産業と技術革新の基盤をつくろう」

石井 大輔 先生

生命科学部 分子生命化学科

「人や国の不平等をなくそう」

五野 日路子 先生

国際食料情報学部 国際農業開発学科

「住み続けられるまちづくりを」

山田 晋 先生

農学部 生物資源開発学科

「つくる責任 つかう責任」

野々村 真希 先生

国際食料情報学部 食料環境経済学科

「気候変動に具体的な対策を」

太治 輝昭 先生

生命科学部 バイオサイエンス学科

「海の豊かさを守ろう」

中川至純 先生

生物産業学部 海洋水産学科

「陸の豊かさも守ろう」

入江 彰昭 先生

地域環境科学部 地域創成科学科

「平和と公正をすべての人に」

佐藤史郎先生

生物産業学部

「パートナーシップで目標を達成しよう」

増田 宏司 先生

農学部 動物科学科