ジェンダー視点から見た農業経営体の経営継承意識に関する定性的研究

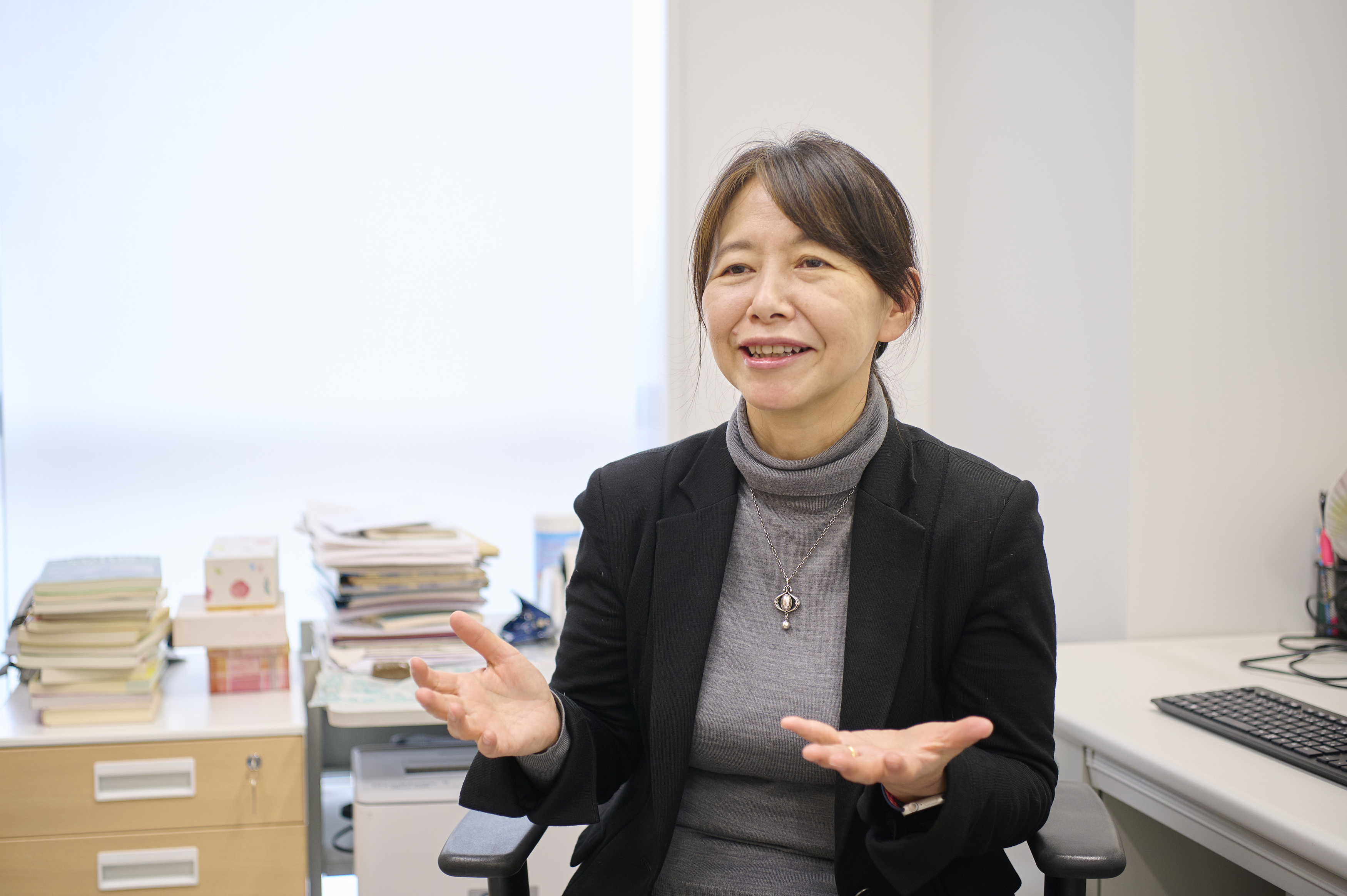

”原 珠里 先生

国際食料情報学部 国際食農科学科

原 珠里 先生

国際食料情報学部 国際食農科学科

”ジェンダー視点から見た農業経営体の経営継承意識に関する定性的研究

”ジェンダー視点から見た農業経営体の経営継承意識に関する定性的研究

”国際食料情報学部 国際食農科学科

国際食料情報学部 国際食農科学科

”ジェンダー視点から見た農業経営体の経営継承意識に関する定性的研究

”

SDGsという言葉や考え方が広がりを見せていますが、日本ではSDGsという視点からジェンダー平等が語られることはまだまだ少ないように感じています。でも農業の持続性を考えるうえでは、欠かすことのできない重要な問題です。

私がジェンダーの視点から農業経営の経営継承がどのように行われているかを検証していく「ジェンダー視点から見た農業経営体の経営継承意識に関する定性的研究」というテーマで研究を始めたのは、各地の農業者や就農を目指す農大生らと話をする中で、女性が自分の親や祖父母らの農業経営を継承するケースが増えていると感じたからです。

もともと日本では、「農家は長男が継ぐのが当たり前」とされてきました。戦前の民法ではそれが法で定められていた影響もあって、戦後に民法が変わっても、何となく皆が「そういうものだろう」と受け止めてきたのです。

しかし、はっきりとした統計はないのですが、最近では女性が農家を継ぐケースも増えているように感じています。子どもの数が減っていることも影響しているでしょうし、親世代に「職業選択の自由」という意識が根付き始めていることもあるでしょう。そこで実状を知るために、農家を継承するときに、きょうだいのうち誰がどうして跡を継ぐことになったのかなどを主にインタビュー形式の聴き取り調査で調べています。

農家の数は減っているものの、昭和の初め頃までは日本人の約半数、戦後の1950年にも就業人口の約45%が農業に従事していたと言われており、農業というのは日本社会の原点でもあります。また現行民法では規定されていない「家制度」も、結婚式で「〇〇家と△△家」と表記されるように、未だに私たちの考えの中に根強く残っています。

同時に本来であれば民法上は家や畑などをきょうだいが皆、等しく受け継ぐ権利があるにもかかわらず「家を継ぐのは長男である」という意識も色濃いままです。しかし、女性であっても農業を継ぎたいケースはあるでしょう。「世帯主=経営主」という考えが未だに残っている現状では、女性が農業を継ぐ際に働きにくい環境であったり、男性と同等の権利を得られなかったりして、不利益を被ることもあります。

これまでの日本ではそれが当然のこととして受け入れられてきましたが、SDGsの考え方が広まってきた今、そろそろ当たり前ではなくどんな点に問題や課題があるのか、どうやったら女性にとって生きやすい社会がつくれるのかを考えるべき時期にさしかかっているのではないかと思っています。

逆に言えば、「長男なら家を継いで当たり前」というプレッシャーの中で男性が生きているとも言えるわけですから、「男女平等」ではないとも言えるでしょう。まだ道半ばではありますが、これまでの「長男だから農家を継ぐ」という考え方ではなく、きょうだいの中でも適性や本人の意思を踏まえて男女関係なく跡継ぎとなることができるような社会をつくっていけるように、この研究を進めています。

農業人口の減少や、働き手の確保といった問題を抱える現在の日本の農業においては、「ジェンダー平等」の観点以外からも、女性が働きやすい環境を整えることが大切です。

かつては農業といえば重労働、だから男性の方が向いているとされてきました。しかし今では機械化が進み、女性でも取り扱いやすいものが増えています。また農産物を購入するのは女性が多いことを踏まえると、女性の方が買う人の気持ちになって生産・販売することができるとも考えられますし、男性とは違う視点からより良いものが生まれるケースもあるでしょう。今の農業は決して男性だけの仕事ではないのです。

今の農大生を見ていると、ジェンダー平等への意識が高い学生は多いですが、まだまだ日常生活においてジェンダーの問題を実体験として考える機会というのは少ないように思います。おそらく卒業後社会に出て、結婚して子どもを持ったりする中で、感じることが増えていくかもしれません。

それでも学生の中には、農大の様々な実習や体験プログラムなどに参加して、農家の方々と交流するときに、男女で任せられる農作業や、かけられる言葉が違ったりするという経験をすることがあります。「案外、やってみたら男子学生よりも私の方がうまく農作業ができた」と自信をつけて帰ってくる女子学生もいて、農業に向いている人というのが、男女で決まるものではないということを、肌で感じる貴重な機会になっています。

これから大学受験を迎える皆さんの中にも、無意識に「男子学生向き」「女子学生向き」の学部を選ぼうとしている人がいるかもしれません。それが決して悪いことだと言うつもりはありせんが、自分のやりたいこと、興味があることがあるのなら、あきらめずにその道へ進んでいってほしいと思います。

私が所属する国際食農科学科は、農学系の中でも女子学生の比率が高い学科です。女子学生が多いと、男子学生が気後れしてしまわないかなと心配したこともありましたが、男女仲良く協力し合いながら、それぞれの興味・関心に合わせた学びを深めています。大事なのは「男性か女性か」ということではなく、興味や関心を持ち、適性があるかどうか。この分野を目指す女子学生にも男子学生にも、誰に遠慮することなく好きなことを学び、好きな職業についてほしいと願っています。

聞き取り調査を中心に、数字のデータも踏まえながら農業のジェンダー平等について研究しています。

女子学生の多い国際食農科学科。原先生の研究室の女子学生たちも生き生きと自分らしく学んでいます。

「貧困をなくそう」

杉原 たまえ 先生

国際食料情報学部

国際農業開発学科

「飢餓をゼロに」

松田 浩敬 先生

農学部 デザイン農学科

「すべての人に健康と福祉を」

勝間田 真一 先生

応用生物科学部 栄養科学科

「質の高い教育をみんなに」

武田 晃治 先生

教職課程

「ジェンダー平等を実現しよう」

原 珠里 先生

国際食料情報学部 国際食農科学科

「安全な水とトイレを世界中に」

藤本 尚志 先生

応用生物科学部 醸造科学科

「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

トウ ナロン 先生

地域環境科学部 生産環境工学科

「働きがいも経済成長も」

寺野 梨香 先生

国際食料情報学部 アグリビジネス学科

「産業と技術革新の基盤をつくろう」

石井 大輔 先生

生命科学部 分子生命化学科

「人や国の不平等をなくそう」

五野 日路子 先生

国際食料情報学部 国際農業開発学科

「住み続けられるまちづくりを」

山田 晋 先生

農学部 生物資源開発学科

「つくる責任 つかう責任」

野々村 真希 先生

国際食料情報学部 食料環境経済学科

「気候変動に具体的な対策を」

太治 輝昭 先生

生命科学部 バイオサイエンス学科

「海の豊かさを守ろう」

中川至純 先生

生物産業学部 海洋水産学科

「陸の豊かさも守ろう」

入江 彰昭 先生

地域環境科学部 地域創成科学科

「平和と公正をすべての人に」

佐藤史郎先生

生物産業学部

「パートナーシップで目標を達成しよう」

増田 宏司 先生

農学部 動物科学科