発展途上国インフラ整備の新たな光

~微生物燃料電池技術の開発~

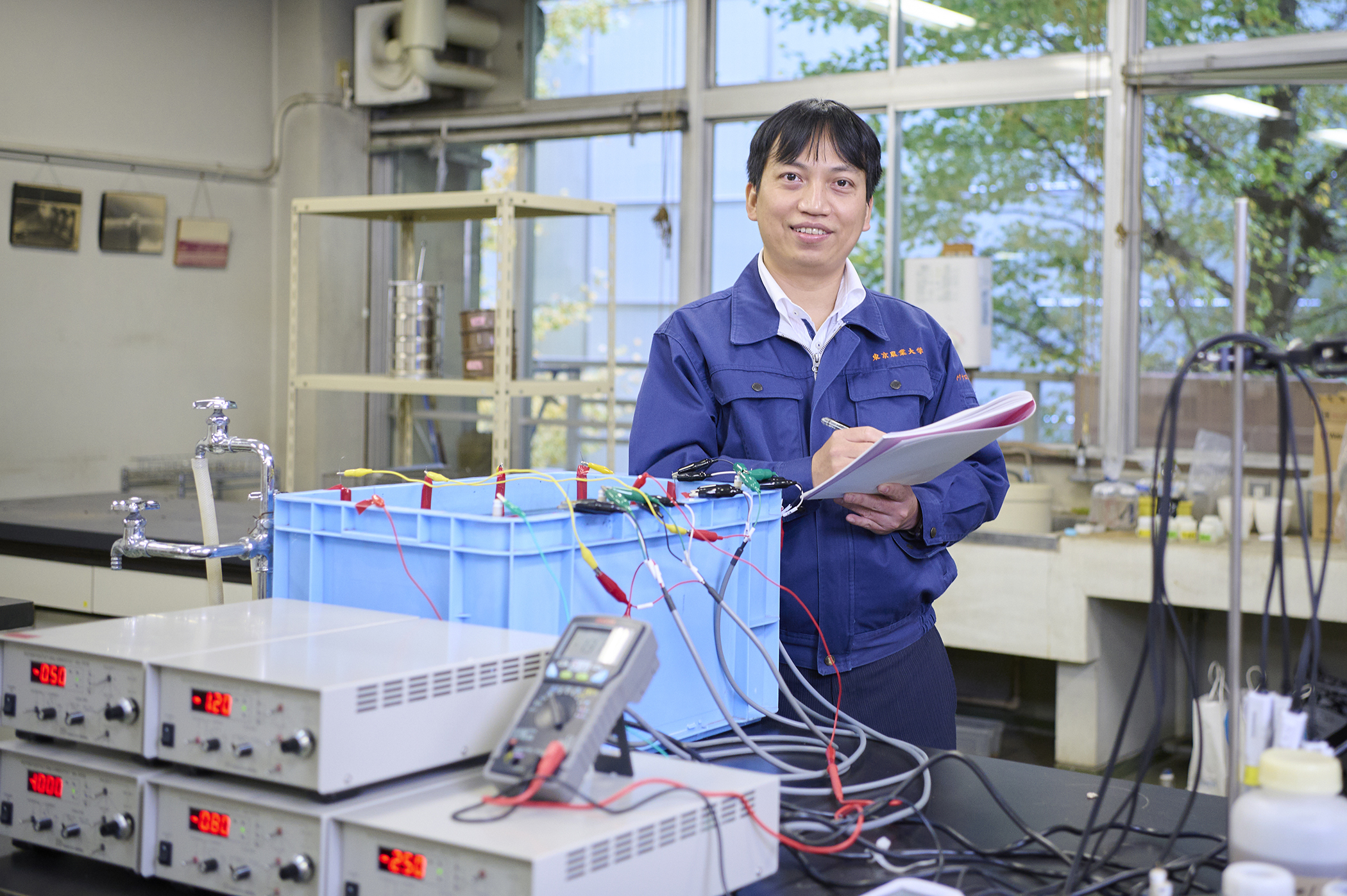

トウ ナロン 先生

地域環境科学部 生産環境工学科

トウ ナロン 先生

地域環境科学部 生産環境工学科

”発展途上国インフラ整備の新たな光 ~微生物燃料電池技術の開発~

”

発展途上国インフラ整備の新たな光

~微生物燃料電池技術の開発~

地域環境科学部 生産環境工学科

地域環境科学部 生産環境工学科

”発展途上国インフラ整備の新たな光 ~微生物燃料電池技術の開発~

”

私は現在、「微生物燃料電池技術」を開発しています。母国のカンボジアには、電力供給がなく、かつ下水処理もできない農村地域が多く、深刻な生活環境のなかで暮らしている人々が大勢います。私自身も農村地域の出身であり、子ども時代は電気が使えず、その辛さを経験してきました。そうした途上国の農村地域に、発電と下水処理が同時に行える微生物燃料電池技術を広めることが私の夢であり、それを実現させるため、この研究を始めました。

微生物燃料電池の仕組みをひと言で説明すると、有機物を燃料にして微生物の代謝を利用する発電装置、ということになります。有機物はたとえば生ゴミや下水、河川の汚泥にも存在します。また、途上国の戸外のトイレには尿水や排泄物があり、これも燃料になります。こうした生物由来の有機物(バイオマス)を微生物が分解する際に電子が生まれ、装置内に電極を設置すれば、電子が流れて発電する、という仕組みです。発電と下水処理が同時に行える優れたシステムであり、コスト的にも非常に廉価な技術であるため、途上国にも導入しやすいと考えています。

エネルギー問題については、日本をはじめ、世界各国で再生可能エネルギーのインフラ整備が加速しています。しかし財政が厳しい途上国、特に農村地域では、資金不足のためにインフラ整備が進まず、SDGsの「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」という目標を2030年までに実現するには、様々な課題に直面せざるを得ない状況になっています。

そうしたなか私は、世界のエネルギー利用について、改めて考える必要があると思っています。たとえ再生可能エネルギーの利用だとしても、システムの主な目的と別に利用できることを積極的に考えるべきであり、システムを徹底的(多目的)に利用する方法を構築することが重要であると私は考えています。たとえば、太陽光発電に関しては発電と同時に土壌・水質浄化が可能になる、太陽光と微生物燃料電池技術を組み合わせた新型発電システムを開発しています。

そして財政が厳しい国や地域がSDGsの目標を実現するには、太陽光や風力といった従来のインフラ整備の考え方に加え、途上国が各地域の財政で自立できるような、新しいシステムが必要不可欠といえるでしょう。

微生物燃料電池技術は、有機物を燃料にして微生物の代謝を利用する発電装置ですから、莫大な資金を投入して発電所を設けたり、送電ケーブルを敷設する必要がありません。また応用技術によって、植物の肥料成分として知られるリン資源の回収、あるいは有機物の堆肥化もできるなど、汎用性に富んだ経済的な技術なのです。さらにもう一点、製鉄所から出る廃棄物の「高炉スラグ」に残っている鉄分を微生物に与えると、微生物は喜んで発電量を増やすことができます。人間の体に鉄分が必要なように、微生物にも鉄分が有効である、ということになります。

途上国が実際に微生物燃料電池技術を活用した場合、コストが廉価なため、各家庭で一台ずつ、という単位での導入が可能です。そして自分が出したゴミを自家システムで処理し、そこからクリーンなエネルギーを回収して自宅で電気を使い、リンや堆肥を自分の田畑へ還元することができます。微生物燃料電池技術は、途上国が自立して活用できる循環型の技術であり、インフラ整備においては新たな光になる存在といえます。近い将来、クリーンエネルギーを途上国へお届けできると信じています。

世界人口のおよそ4分の1が電気のない生活、2分の1が下水処理できない生活を送っている厳しい状況がありますが、私が開発しているこの技術であれば、貧困層の人々を、電気がなく下水処理もできない苦しい生活から解放させることができるでしょう。実際の発電量については現在、たとえば子ども部屋の電気スタンド、あるいは玄関ポーチのライトなどに対応する電力供給が実現しており、将来的には発電と下水処理が一体化された大型システムの普及が途上国で進むことを期待しています。そうした広がりがSDGsを達成させる第一歩になると思っています。

私の研究の基本的な概念は、廃棄物と微生物の力で新たなイノベーションを起こし、途上国などが抱える課題の解決を目指す! ということです。そして廃棄物はゴミではなく宝である! ということも、研究を通してぜひ知っていただきたいと思います。

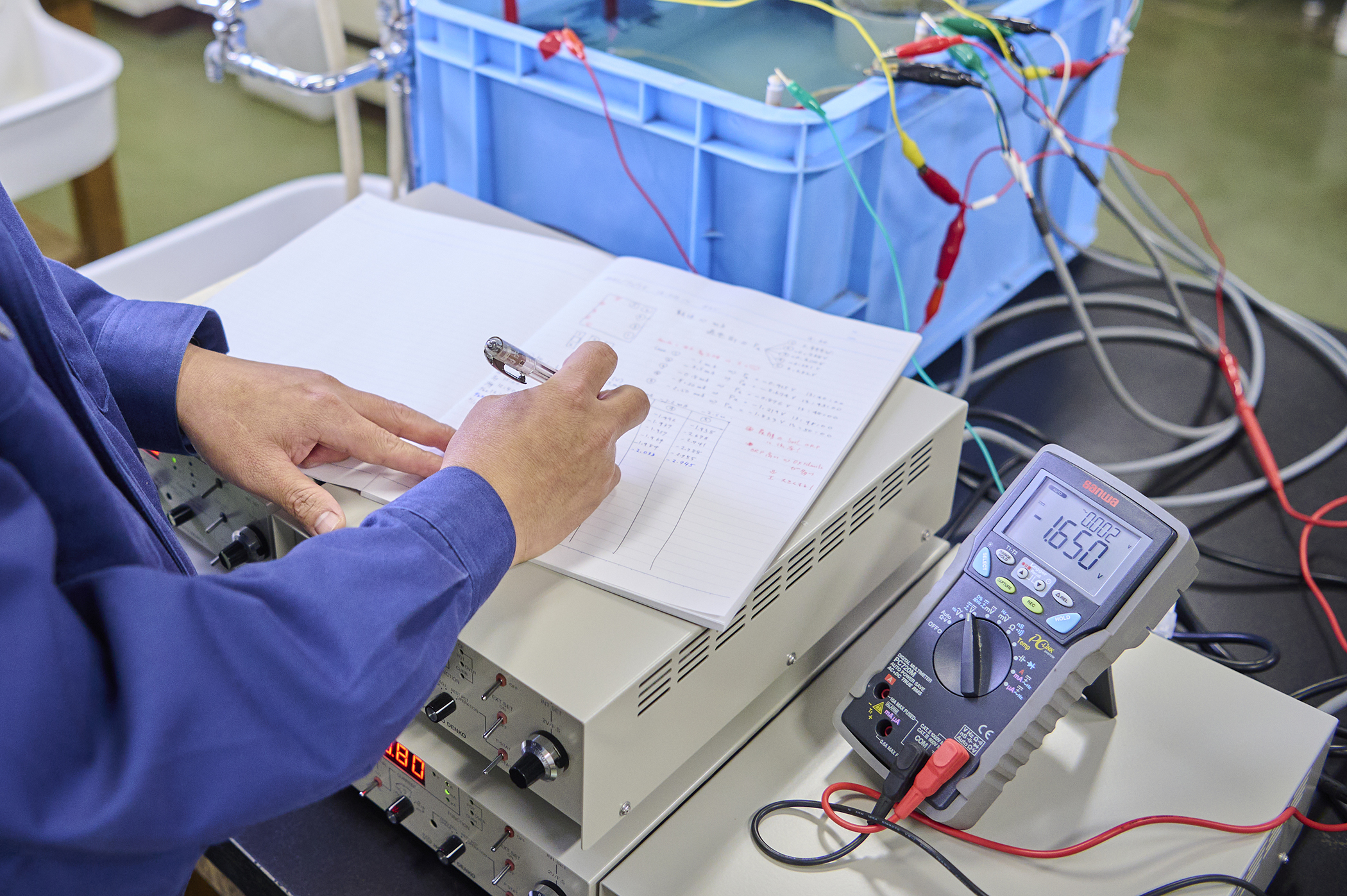

微生物燃料電池技術の農業分野への応用実験の様子

高炉スラグを用いた新たな微生物燃料電池の発電システム

学生時代に来日して早19年、カンボジアへこの技術を届けたいという夢の実現が近づいている!

「貧困をなくそう」

杉原 たまえ 先生

国際食料情報学部

国際農業開発学科

「飢餓をゼロに」

松田 浩敬 先生

農学部 デザイン農学科

「すべての人に健康と福祉を」

勝間田 真一 先生

応用生物科学部 栄養科学科

「質の高い教育をみんなに」

武田 晃治 先生

教職課程

「ジェンダー平等を実現しよう」

原 珠里 先生

国際食料情報学部 国際食農科学科

「安全な水とトイレを世界中に」

藤本 尚志 先生

応用生物科学部 醸造科学科

「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

トウ ナロン 先生

地域環境科学部 生産環境工学科

「働きがいも経済成長も」

寺野 梨香 先生

国際食料情報学部 アグリビジネス学科

「産業と技術革新の基盤をつくろう」

石井 大輔 先生

生命科学部 分子生命化学科

「人や国の不平等をなくそう」

五野 日路子 先生

国際食料情報学部 国際農業開発学科

「住み続けられるまちづくりを」

山田 晋 先生

農学部 生物資源開発学科

「つくる責任 つかう責任」

野々村 真希 先生

国際食料情報学部 食料環境経済学科

「気候変動に具体的な対策を」

太治 輝昭 先生

生命科学部 バイオサイエンス学科

「海の豊かさを守ろう」

中川至純 先生

生物産業学部 海洋水産学科

「陸の豊かさも守ろう」

入江 彰昭 先生

地域環境科学部 地域創成科学科

「平和と公正をすべての人に」

佐藤史郎先生

生物産業学部

「パートナーシップで目標を達成しよう」

増田 宏司 先生

農学部 動物科学科