有害物質から環境循環資源へ。“生き物がつくるプラスチック”を開発

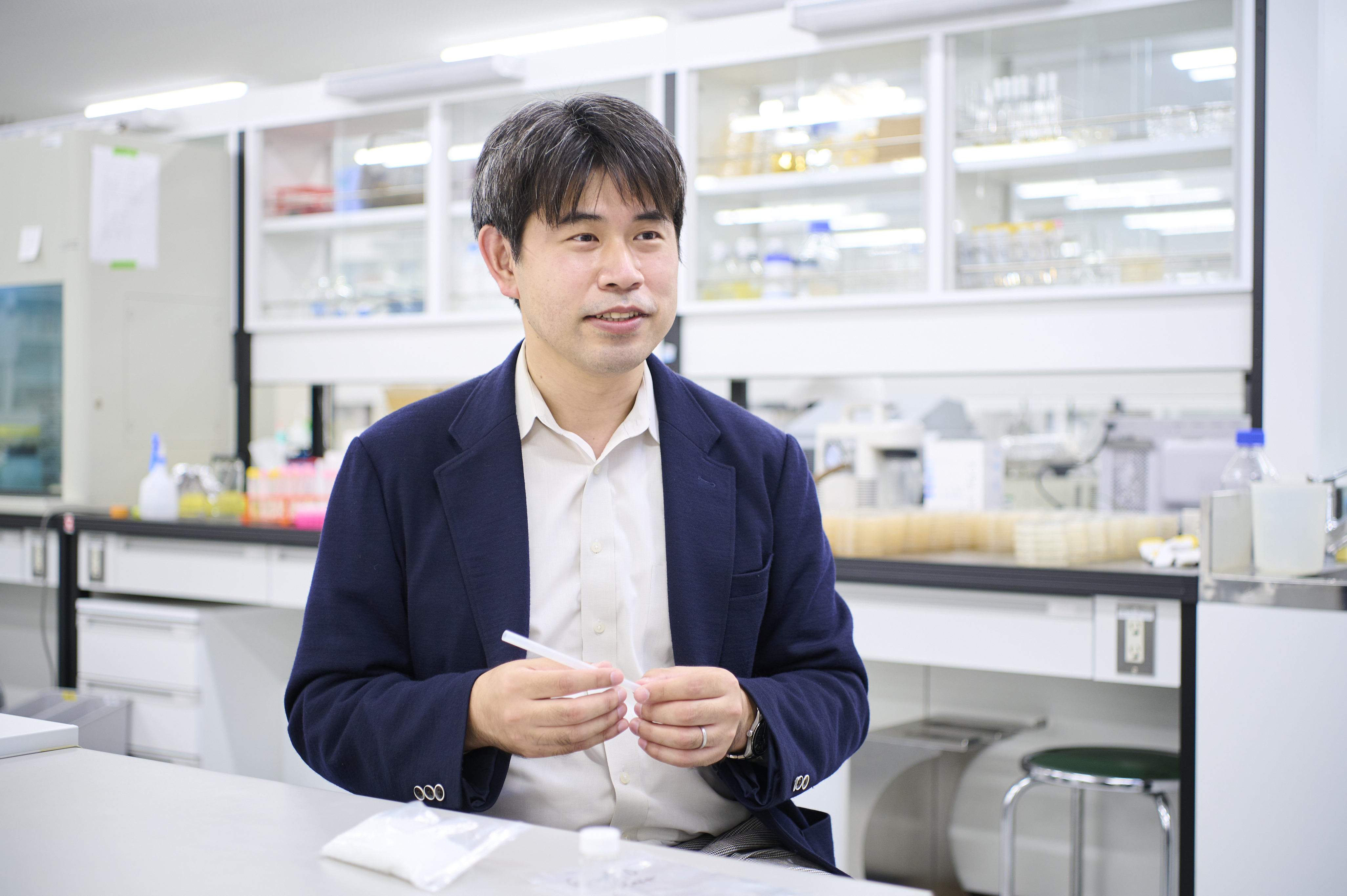

”石井 大輔 先生

生命科学部 分子生命化学科

石井 大輔 先生

生命科学部 分子生命化学科

”有害物質から環境循環資源へ。“生き物がつくるプラスチック”を開発

”有害物質から環境循環資源へ。“生き物がつくるプラスチック”を開発

”生命科学部 分子生命化学科

生命科学部 分子生命化学科

”有害物質から環境循環資源へ。“生き物がつくるプラスチック”を開発

”

プラスチックとは、原料である石油から細かく分離した成分(分子)を化学反応によってひも状に繋いだ合成高分子からできています。非常に精密な方法で分子の繋ぎ方をコントロールすることで、多様なニーズに合わせたプラスチックをつくることができます。しかし今までの方法でつくられたプラスチックは使用後、燃やす以外に処理方法がありません。燃やすことによって二酸化炭素排出の原因の一部となり、あるいは環境中に流出することで、近年問題視されている生物への被害の原因となっています。

私は、環境循環資源として、生き物がつくるプラスチック「バイオマスプラスチック」の開発について研究しています。植物や微生物が育つ過程でつくるバイオポリマーと呼ばれる様々な成分を、プラスチックや繊維などの素材の原料として用いることで、従来のように石油を消費して燃やすだけという一方向的な資源の使い方から、農業のように生き物が育つプロセスを活用した素材づくりが可能になります。特に、農産物を生産する過程で発生する様々な未利用資源を原料とすれば、食糧生産との競合がない素材製造プロセスを確立できます。このバイオマスプラスチックの開発では、SDGs9番目の目標「産業と技術革新の基盤をつくろう」、また、SDGs12番目の目標「つくる責任 つかう責任」に貢献することができると考えています。

バイオマスプラスチックを製造する方法は、植物そのものを原料とする方法(天然物系)と、微生物に餌を与え、その体内で原料をつくり出す方法(微生物産生系)と、デンプンなどを発酵させてつくる乳酸化学的にひも状に繋いでつくる方法(ポリ乳酸、化学合成系)があります。

従来の石油由来のプラスチックを、こうした生物由来のプラスチックに切り替えていくことで、今までの大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会プロセスから脱却し、生活に必要な素材を必要な分だけつくり、使用後は可能な限りその素材を再利用して、最終的に廃棄する際も自然環境になるべく負荷をかけないようなプロセスの構築に寄与できればと考えています。

国は2030年までにバイオマスプラスチックの製造を約200万トンにまで増やすことを目標に掲げています。これは今日本で製造している石油由来のプラスチックの5分の1という膨大な量です。

微生物の体内でつくるプラスチックは、用途に応じてバリエーションに富んだものをつくることができる利点はありますが、微生物はいわゆる菌なので、菌体の残留の問題や、製造する工程で使うエネルギー量が大きいという問題などがあり、大量生産には向かないかもしれません。より現実的なのは、農業プロセスの中で生じる農作物の食べられない部分を原料とするバイオマスプラスチック(天然物系)の製造です。

今は、バイオマスプラスチックのストローや紙コップの蓋など、実用化も進んできていますが、製造量を200万トンにまで増やすためには、バイオマスプラスチックの自然界や生物、人の健康に対しての安全性、自然環境に負荷をかけない廃棄方法や再利用方法の開発、製造時のエネルギーやコストの問題など、様々な課題が残っています。中でも一番の課題は、いかに安く大量に製造するかです。バイオマスプラスチックは30年ほど前から研究されてきましたが、実用化されるのはずっと先だと思ってのんびり構えていたところ、ここ数年で実用化が急務となりました。2030年まであと10年もなく、それまでに間に合うかどうかというところです。過去の研究の蓄積も掘り起こし、より効率よく低コストで製造できる方法を考えなければなりません。

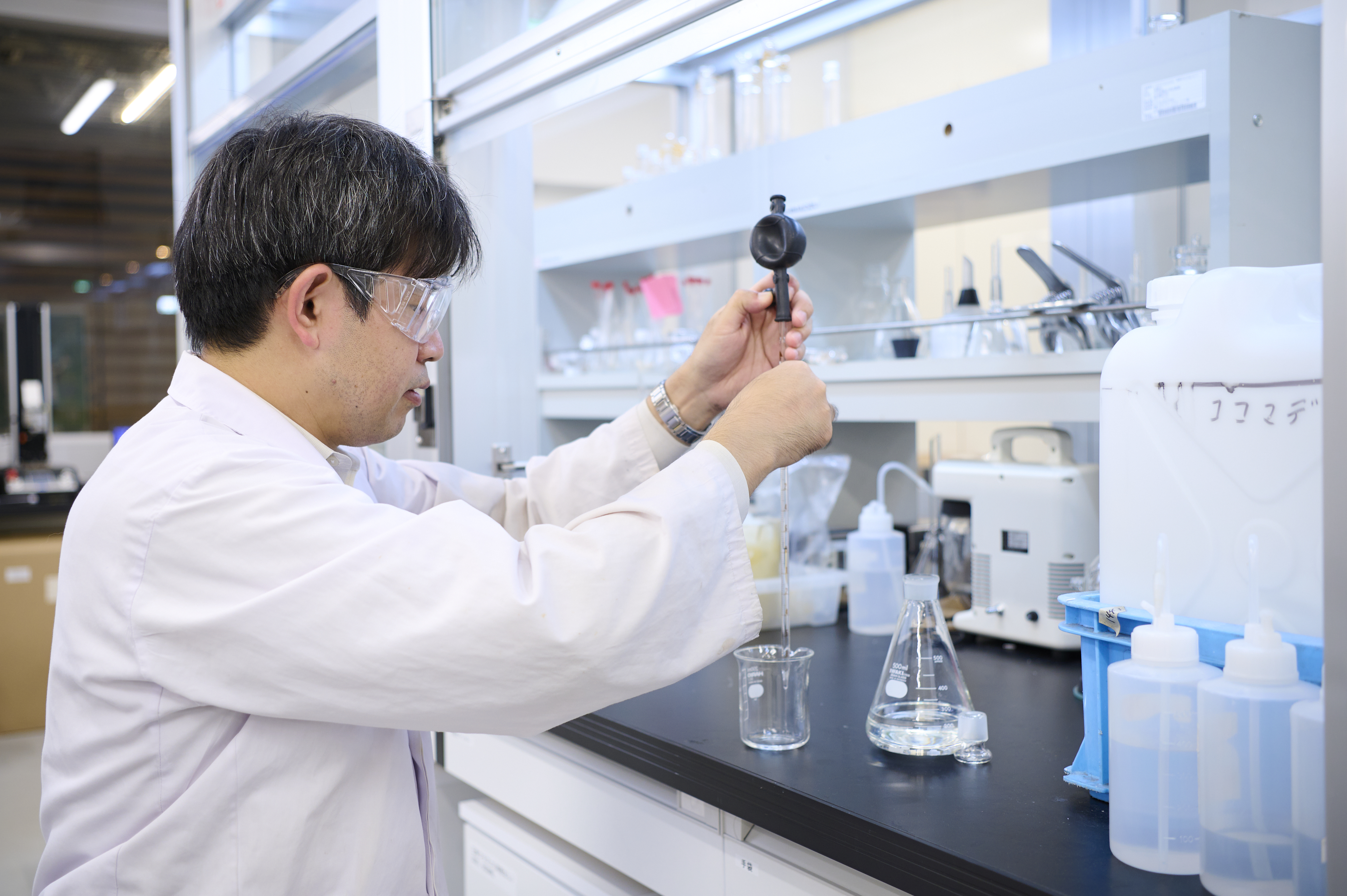

私の研究室では、バイオマスプラスチックの製造・加工方法を開発し、試作をして、原料のポテンシャルを提示するところまでを行っています。そのあとの実用化は、研究に興味を示してくれた企業が引き継ぐことになります。

開発した原料がストローなどの形になって実用化されればうれしいものですが、研究室で取り扱うものの見た目は大方、白い粉という地味なものです。しかし様々な分析機器を使ってこの白い粉をナノレベルで見ていくと、様々な反応や形が見られて、非常に面白い世界が広がっています。

そうして地道に、物質の性質や微生物の振る舞いを観察していると、物事の現象をあらゆる角度から捉える力が育ち、たとえば新型コロナウイルスの問題に対しても、ナノレベルの世界では何が起きているのかを想像し、周りに振り回されることなく冷静に行動できるようになってきます。一見地味に見える日々の研究の中でも、真実を見極める力はしっかり育まれていると感じています。

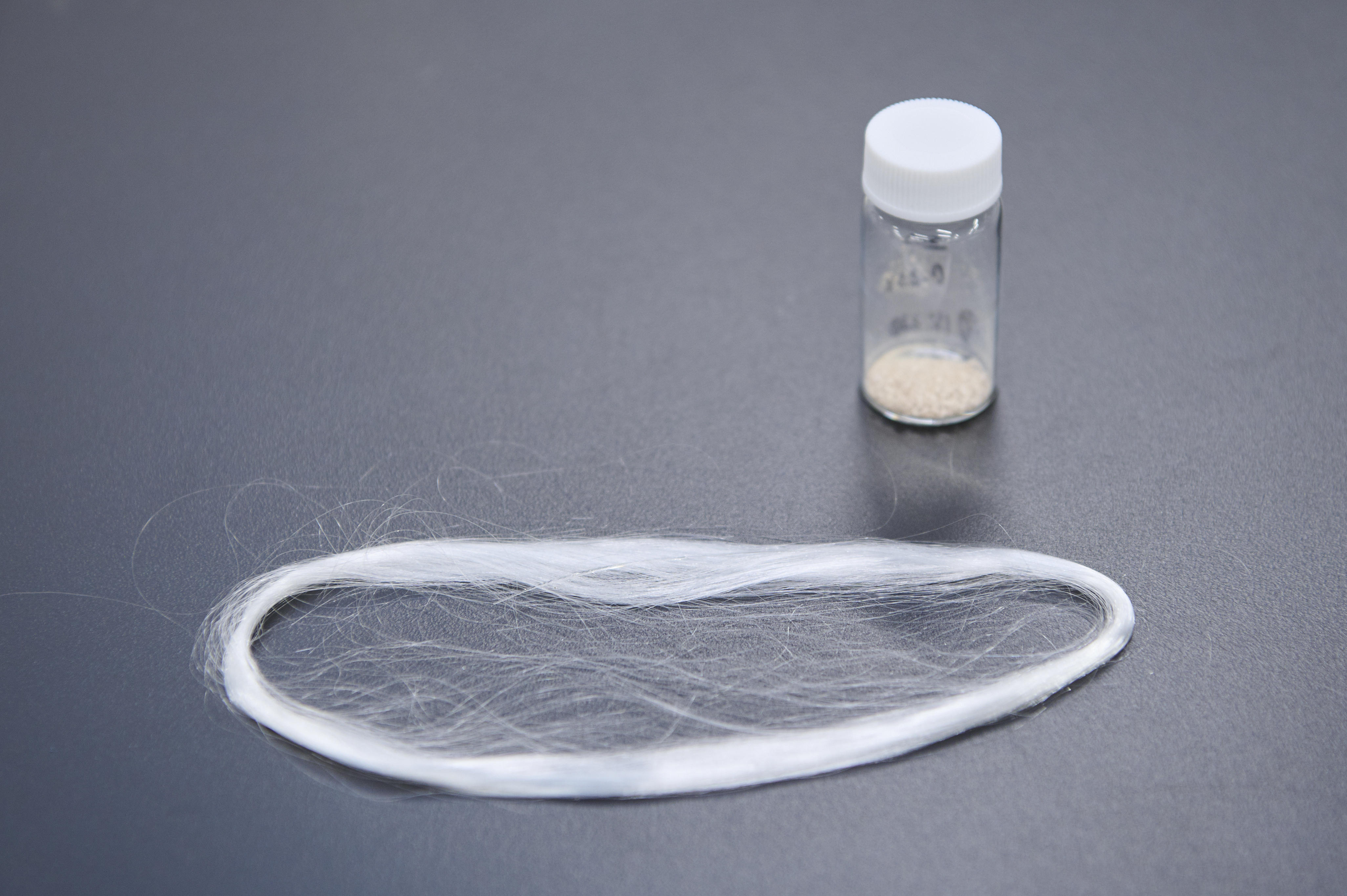

ポリ乳酸(デンプンを原料とし化学的な力を加えて製造したバイオマスプラスチック)を繊維状に加工したもの。

あらゆる原料を使って様々な試作を重ね、バイオマスプラスチックの可能性を探っていきます。

「貧困をなくそう」

杉原 たまえ 先生

国際食料情報学部

国際農業開発学科

「飢餓をゼロに」

松田 浩敬 先生

農学部 デザイン農学科

「すべての人に健康と福祉を」

勝間田 真一 先生

応用生物科学部 栄養科学科

「質の高い教育をみんなに」

武田 晃治 先生

教職課程

「ジェンダー平等を実現しよう」

原 珠里 先生

国際食料情報学部 国際食農科学科

「安全な水とトイレを世界中に」

藤本 尚志 先生

応用生物科学部 醸造科学科

「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

トウ ナロン 先生

地域環境科学部 生産環境工学科

「働きがいも経済成長も」

寺野 梨香 先生

国際食料情報学部 アグリビジネス学科

「産業と技術革新の基盤をつくろう」

石井 大輔 先生

生命科学部 分子生命化学科

「人や国の不平等をなくそう」

五野 日路子 先生

国際食料情報学部 国際農業開発学科

「住み続けられるまちづくりを」

山田 晋 先生

農学部 生物資源開発学科

「つくる責任 つかう責任」

野々村 真希 先生

国際食料情報学部 食料環境経済学科

「気候変動に具体的な対策を」

太治 輝昭 先生

生命科学部 バイオサイエンス学科

「海の豊かさを守ろう」

中川至純 先生

生物産業学部 海洋水産学科

「陸の豊かさも守ろう」

入江 彰昭 先生

地域環境科学部 地域創成科学科

「平和と公正をすべての人に」

佐藤史郎先生

生物産業学部

「パートナーシップで目標を達成しよう」

増田 宏司 先生

農学部 動物科学科