戦争のない社会が、SDGsのすべての目標を達成するための基盤になる

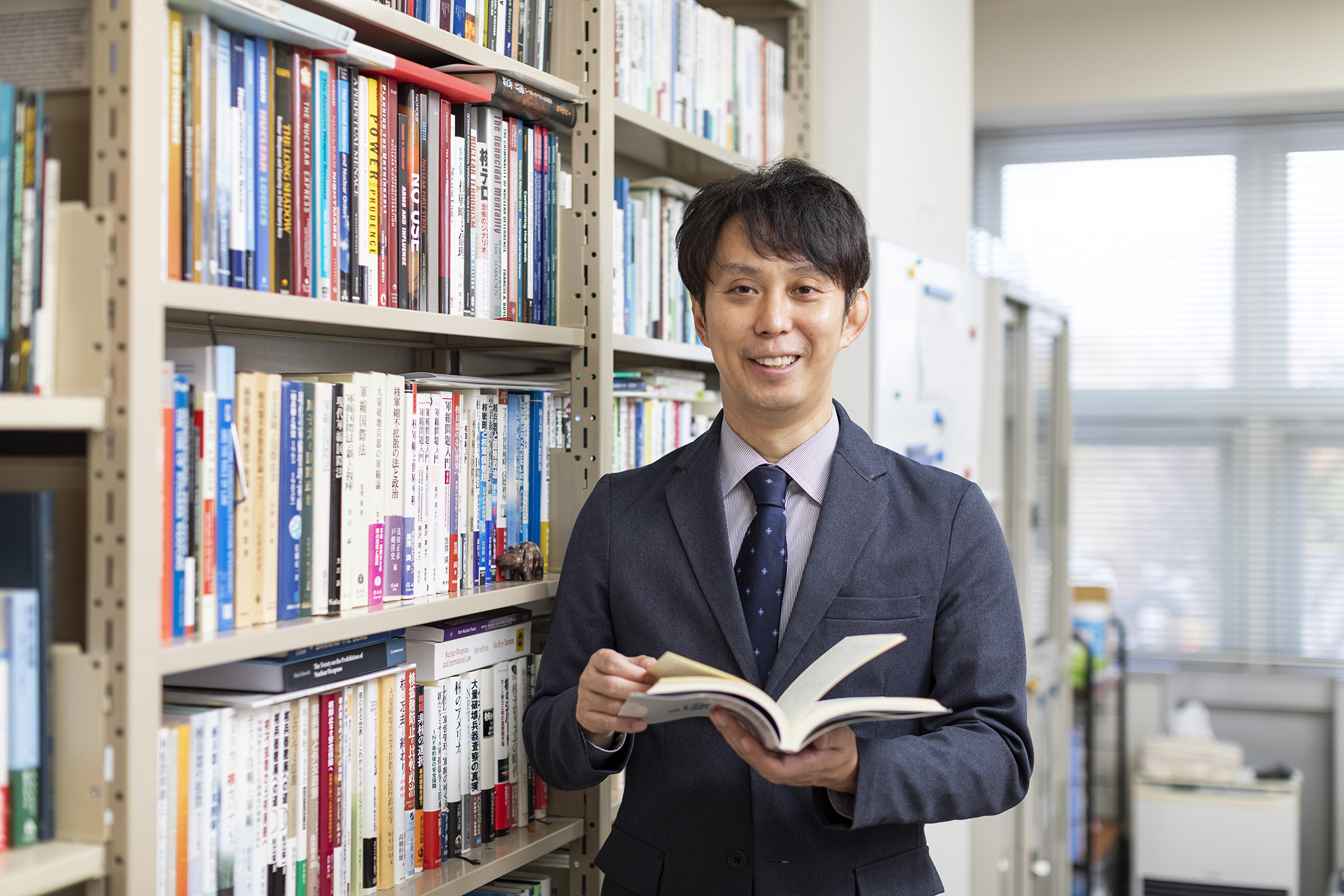

”佐藤 史郎 先生

生物産業学部

佐藤 史郎 先生

生物産業学部

”戦争のない社会が、SDGsのすべての目標を達成するための基盤になる

”戦争のない社会が、SDGsのすべての目標を達成するための基盤になる

”生物産業学部

生物産業学部

”戦争のない社会が、SDGsのすべての目標を達成するための基盤になる

”

私は「国際関係論」のなかでも、とくに核兵器の軍縮について研究しています。唯一の戦争被爆国である日本は、広島と長崎の惨禍を二度と繰り返さないために、核兵器のない世界の実現を目指しています。しかし日本は、同盟国である米国の核の傘に、自国の安全保障を依存しています。つまり日本は「核兵器は必要ない」と考える一方で、「核兵器は必要である」とも考えているのです。なぜ、このような外交スタンスとなったのか。この問いかけが、核軍縮についての研究の出発点となりました。

国際社会のなかでは、核兵器だけではなく、人々の命を脅かすたくさんの要素があります。紛争やテロ、また子どもや女性への暴力も生じており、現在、5分に1人の子どもが暴力によって命を落としています。そして、差別、違法な資金や武器の取引、汚職や賄賂、政府の透明性と説明性の欠如、基本的人権の侵害などにより、多くの人が暴力にさらされています。それゆえ私たちは、暴力のない社会、すなわち平和で公正な社会を実現する必要があります。

しかし、平和で公正な社会を実現しようと努力をしても、戦争が起き、核兵器が使用されれば、人間社会そのものがつぶれ、それまでの努力が意味のないものになってしまいます。だからそうしたさまざまな問題を解決する前に、まず戦争をなくし核兵器が使用されない状況をつくることが、大前提になってくると思うのです。SDGsの「16平和と公正をすべての人に」を達成する実践のなかでも戦争をなくすことは、SDGsのゴールを達成するための基盤ということができると思います。

核兵器の使用は、核兵器禁止条約の前文で述べられているように、「破壊的で非人道的な結末」をもたらすだけでなく、「国境を越え、人類の生存、環境、社会経済開発、世界経済、食糧安全保障並びに現在及び将来の世代の健康に重大な影響を及ぼし」ます。核兵器が使用されれば、私たちの住む国際社会そのものが大きな影響を受け、その結果として、SDGsの目標を達成すること自体が困難となってしまうのです。

国際関係論(もしくは国際政治学)という学問は、イギリスの政治学者エドワード・ハレット・カーの言葉を借りれば、「戦争を防止するという熱い願望」によって誕生しました。戦争をなくして平和を実現するということ、それはいまの私たちにとって大切な目標ですし、また未来の世代の人たちにとっても大切です。

国際関係論では、あらゆる国々を、政治、経済、文化、社会など、できる限り多くの視点から見ていきます。ものごとは、いろいろな角度から見ると違って見えてきます。たとえば授業では、アフリカで行われている女性性器切除(FGM)の慣習や、農大のオホーツクキャンパスのある網走でも行われている捕鯨についても取り扱います。日本では鯨食は古くからある文化ですが、国際社会では、鯨は哺乳類なので食べてはいけないという考え方もあり、異なる価値観の間で衝突も起きてきます。そうした衝突が起きた際には、異なる意見、異なる価値、異なる利益の人たちの間で、いかに意見を一致させるかがポイントになります。

これは国際関係だけではなく身近な人間関係でも言えることですが、まず一歩立ち止まって、相手が「なぜこういうことを言っているのだろう」と耳を傾けてみることです。すると、こちらが絶対的に正しいと思っていたことが、実は間違っていたと気づくことがあります。人の価値観とは、実に多様です。だから価値観をめぐる問題に関しては、「絶対にこうだ」と断定することはできないです。

多角的な視点をもって人やものごとを理解しようとする姿勢は、国際社会で生きていくためには、なくてはならないものです。農業分野においても、もちろんそうです。たとえば東京農業大学ではアフリカに留学して農業支援を行う学生もいますが、その際にも、アフリカの紛争や貧困、ジェンダーの問題を知っているかどうかで、現地の人たちとの関係性がまったく違ってくるはずです。

これから大学生となるみなさんには、大学生のうちに国際社会にとりあえず出ていって、いろいろな体験をしてほしいですね。とくに東南アジアなどで自分たちを同じような年齢の人たちが、どういう価値観で生きているのかを見てみると、世界の見え方がガラッと変わってくると思います。

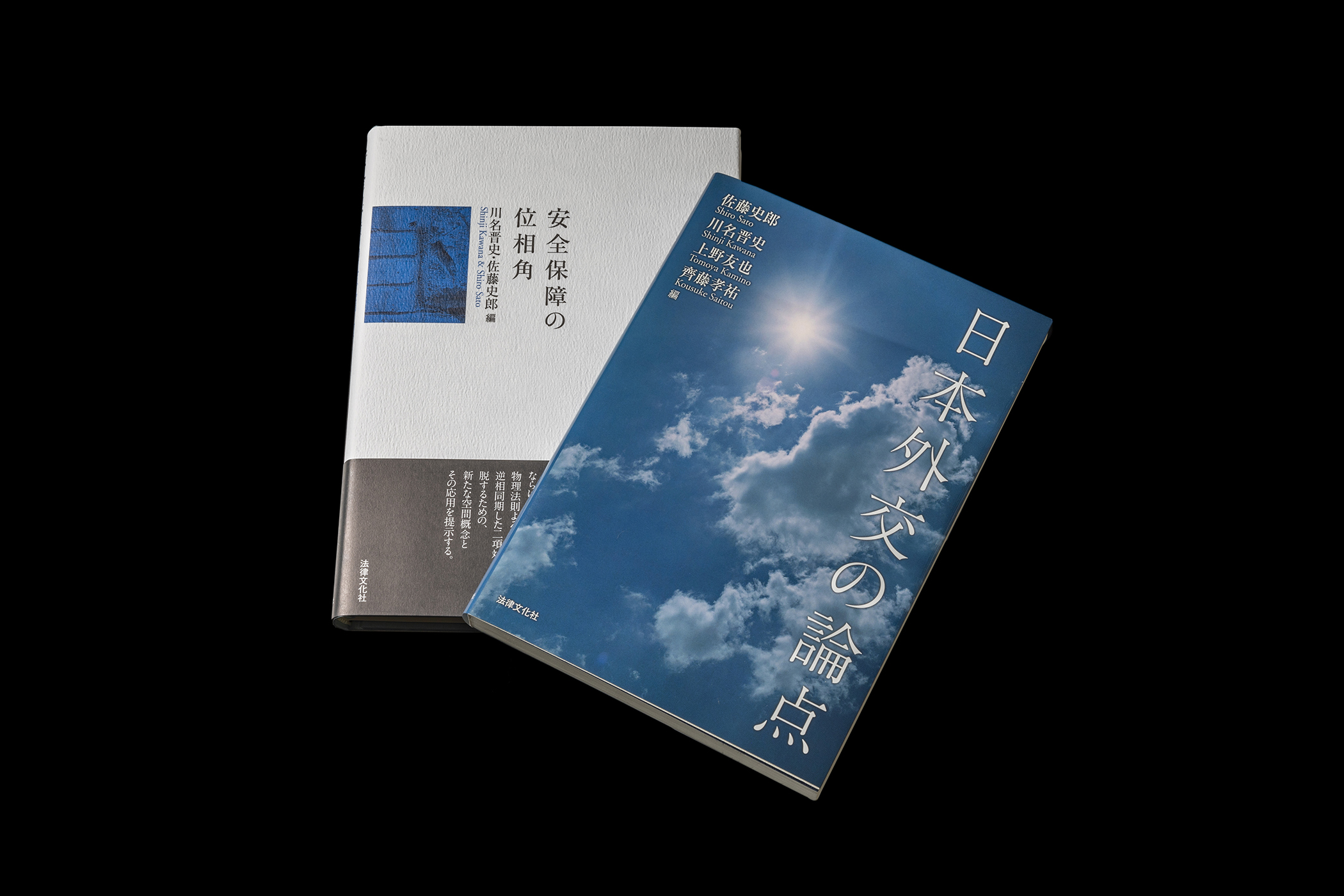

日本が抱える外交や安全保障をめぐる問題については、書籍にもまとめています。

国際関係論は、戦争をいかになくすかを究極の目的とする学問です。政治、経済、文化や宗教、貧困問題など、あらゆることを絡めて考えていく必要があります。

「貧困をなくそう」

杉原 たまえ 先生

国際食料情報学部

国際農業開発学科

「飢餓をゼロに」

松田 浩敬 先生

農学部 デザイン農学科

「すべての人に健康と福祉を」

勝間田 真一 先生

応用生物科学部 栄養科学科

「質の高い教育をみんなに」

武田 晃治 先生

教職課程

「ジェンダー平等を実現しよう」

原 珠里 先生

国際食料情報学部 国際食農科学科

「安全な水とトイレを世界中に」

藤本 尚志 先生

応用生物科学部 醸造科学科

「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

トウ ナロン 先生

地域環境科学部 生産環境工学科

「働きがいも経済成長も」

寺野 梨香 先生

国際食料情報学部 アグリビジネス学科

「産業と技術革新の基盤をつくろう」

石井 大輔 先生

生命科学部 分子生命化学科

「人や国の不平等をなくそう」

五野 日路子 先生

国際食料情報学部 国際農業開発学科

「住み続けられるまちづくりを」

山田 晋 先生

農学部 生物資源開発学科

「つくる責任 つかう責任」

野々村 真希 先生

国際食料情報学部 食料環境経済学科

「気候変動に具体的な対策を」

太治 輝昭 先生

生命科学部 バイオサイエンス学科

「海の豊かさを守ろう」

中川至純 先生

生物産業学部 海洋水産学科

「陸の豊かさも守ろう」

入江 彰昭 先生

地域環境科学部 地域創成科学科

「平和と公正をすべての人に」

佐藤史郎先生

生物産業学部

「パートナーシップで目標を達成しよう」

増田 宏司 先生

農学部 動物科学科