震災からの復興を機に里山に学び持続可能な地域にリ・デザイン

”入江 彰昭 先生

地域環境科学部 地域創成科学科

入江 彰昭 先生

地域環境科学部 地域創成科学科

”震災からの復興を機に里山に学び持続可能な地域にリ・デザイン

”震災からの復興を機に里山に学び持続可能な地域にリ・デザイン

”地域環境科学部 地域創成科学科

地域環境科学部 地域創成科学科

”震災からの復興を機に里山に学び持続可能な地域にリ・デザイン

”

日本のグリーンインフラを考えるとき、数百年以上維持してきた屋敷林に多く学ぶことがあります。仙台の若林地区の農家の方とのお付き合いの中から居久根(いぐね)の研究に取り組んでいた私は、2011年3月の東日本大震災後、4月に被災地に入りました。「居久根が津波を抑えてくれた」という話を聞き、お手伝いを兼ねて実際に現場を見に行こうということになったのです。破壊された防潮堤に圧倒され、幹折れ、根返りしながらも波力減殺に頑張っている海岸松林の姿を目にする中、周囲に堀をめぐらし、わずかな盛土にある居久根や鎮守の杜は被害を免れていました。

岩手県、宮城県、福島県では、屋敷の周囲を取り囲むように植えられた樹木・屋敷林を居久根と呼んでおり、そこには生活に役立つ木々が植栽されています。マツやスギは防風防砂、タケやケヤキは地盤を強くし、ウメやツバキは花実を楽しむといった用・強・美の理想的なグリーンインフラデザインといえます。

居久根の杜は、仙台藩の初代藩主である伊達政宗の新田開発の推進に伴い奨励され、天災や飢饉に備えた自給自足を基本に、ケヤキ、マツ、エノキ、ハンノキ、ツバキ、タケなどが北西の風を防ぐように植えられ、ウメ、カキ、クリ、クルミなど実のなる木が植林されたといわれています。一木一草、無駄のない自然と共生した人々の生きざまには、環境共生の復興まちづくりに多くのヒントがあるように思えます。

公益社団法人・日本造園学会では、東日本大震災復興支援調査委員会が中心となって、2015年に『復興の風景像』を出版しました。私も復興に向けて、少しでもお手伝いできればと思い調査活動をしましたが、復興の風景像を一考するならば、どこでも同じ一律の復興風景ではなく、その場所にちょうど適する「ぴったりの風景」でありたいと思いました。そして、環境共生が志向される今こそ、共生の知恵と技を持つランドスケープの力を生かし、あらゆる場面で行動していきたいと考えました。

そこで、宮城県亘理町の「居久根の杜の学び舎」の風景づくりを地元の子どもたち、教職員、保護者、卒業生、教育委員会の方々と一緒に、パートナーシップで活動を進めてきました。現在も学生と一緒に補植や手入れを行い、小学校の校庭緑化を通じて、居久根の景観再生活動を続けています。植栽した樹木は地元の子どもたちが日々管理し、夏休み中は中学校の野球部やソフトボール部の生徒が練習後に毎日水やりをしていたそうです。そのおかげで樹木は元気に育ち、毎春訪れる度にサザンカが咲き、サクラの蕾が膨らんでいます。

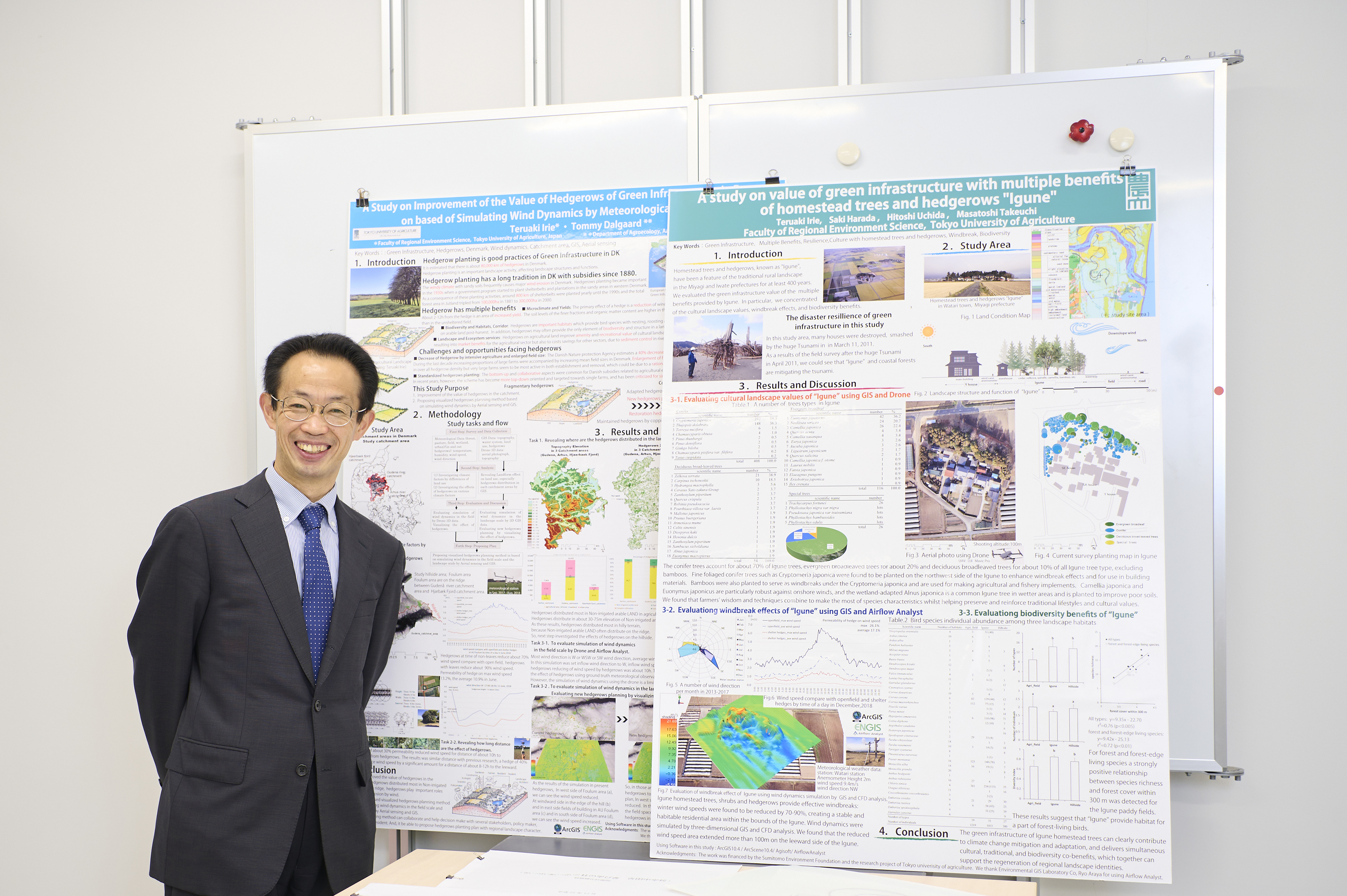

そういった震災後の活動の中で、居久根の効果、屋敷林の効果というものをきちんと評価できていなかったということもわかってきました。たとえば、屋敷林が防風に効果的であるという経験的な知恵や図書はあっても、種類や規模や形状などどのような屋敷林が、どの範囲まで防風効果の影響があるのかといった、可視化された研究はあまりありませんでした。そこで、屋敷林の構造を調査するとともに、屋敷林内外やその影響範囲の風向風速を実測し、実測値を用いて空気の流れをコンピュータでシミュレーションして動画を作成するなど、居久根の効果を誰もが見える形にする取り組みを始めました。

SDGs 15番目のゴールに「陸の豊かさを守ろう」とありますが、「Think globally act locally」といわれるように、地域の身近な緑の風景を守り育てる活動が、地球全体の森林保全や生態系の保護や回復につながると思います。地域のあたりまえの緑の風景に新たな価値づけをして、目に見えるわかりやすい形で伝えることで、地域の宝ものとして大切にしてもらえるような活動をしていきたいです。

中高生の頃から環境に貢献する研究に取り組みたいという気持ちがあり、その問題を扱うためにはどうしたらよいのだろうと考えていました。その頃読んだ『沈黙の春』の中で、著者のレイチェル・カーソンは、広大な農地に単一農作物を栽培する農業の化学薬品による多農薬農法に対して警鐘を鳴らしていました。その考え方は、今では多くの方々のコンセンサスを得られるところだと思います。環境の問題は農業や食料の問題と密接な関係があることを知り、その中で少しでも環境に優しい農業、環境に優しいまちづくりに貢献できることがあればという思いから東京農業大学で学びました。

卒業論文以降、長く都市ヒートアイランドの緩和策と緑地計画の研究にも取り組んでいますが、都市の気温を下げることと同時に、都市を換気するような水と緑がネットワーク化された風の道を作ることで、生き物にとっても棲みやすく、移動しやすい環境になると思います。居久根は単なる防風林ではなく、生き物の棲みかにもなりますし、土壌流出を防ぐことで作物生産も向上し、さまざまな機能があります。そのように多面的機能性をもち、森や川、里やまち、そして海へと連結した緑地計画を進めていくことが良いのではないかと考えます。

現在、取り組んでいる居久根の活動と研究は、多くの方々と一緒に進め社会的結束を高めるという意味で、SDGsの17番目のゴールである「パートナーシップで目標を達成しよう」に関連しています。また、活動に参加する学生が体験から学ぶことは、4番目のゴール「質の高い教育をみんなに」につながっています。「well-being」という言葉もありますが、多くの人々と関わりながら、幸福や笑顔になれる街づくり、地域づくりに取り組むことは楽しいことです。

北欧にも居久根と同じような景観があり、ヘッジロウ(高い生垣)と呼ばれています。また、日本各地に屋敷林はあり、日本海側ではカイニョ、山陰地方では築地松と、その呼び方はさまざまです。SDGsは世界標準的な考え方ですが、アジアモンスーン型のSDGsがあってもいいのではでしょうか。日本の里山や屋敷林の持つ環境共生・減災・幸福などの多機能性は、自然環境基盤をベースとした循環社会を構築し、無駄のない循環経済(サーキュラーエコノミー)のヒントになると思います。

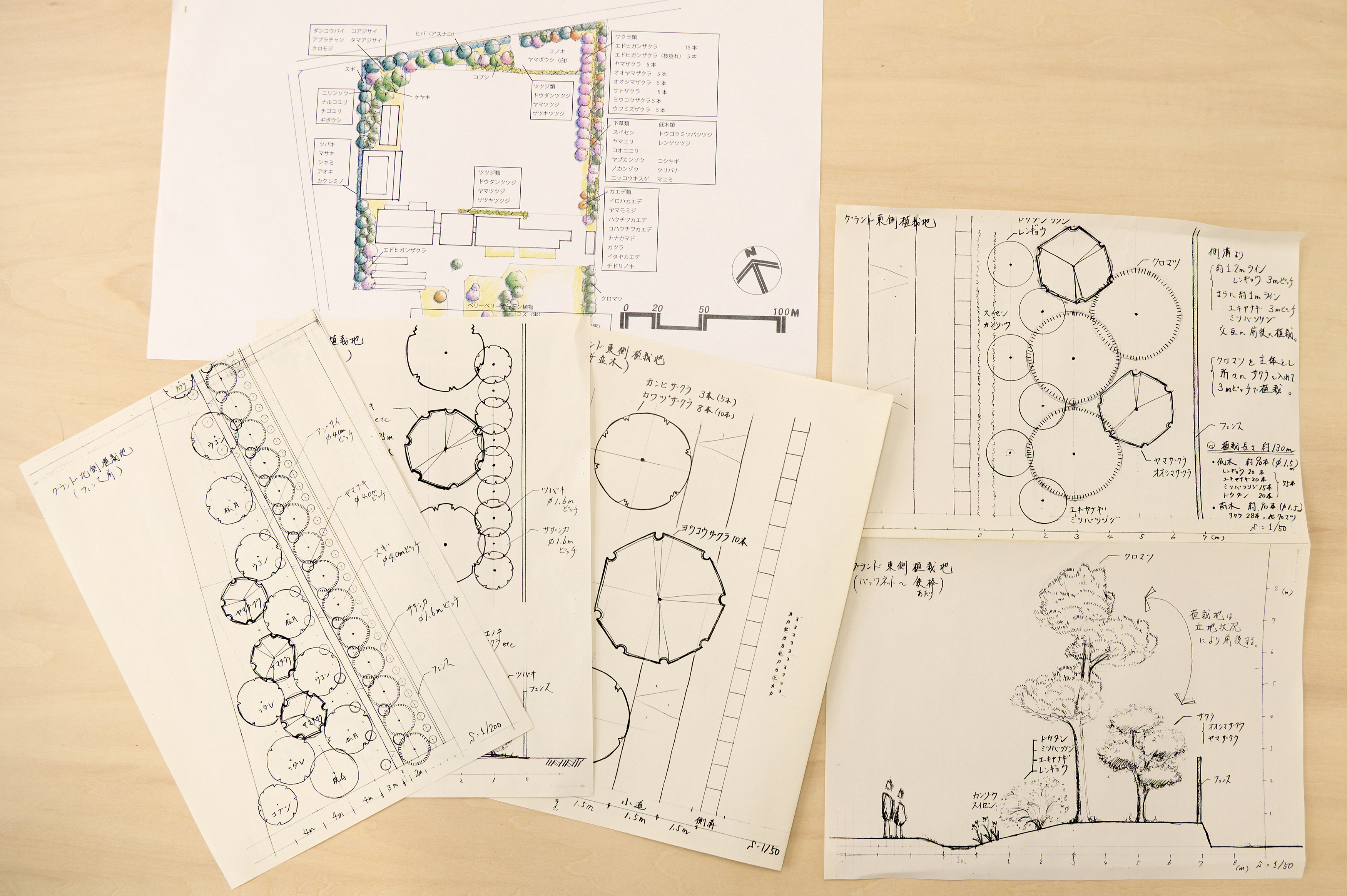

その場所に適した「ぴったりの風景」をめざしたランドスケープデザイン(宮城県亘理町「居久根の杜の学び舎」入江描画)。

子どもたちと共に植栽や校庭緑化に取り組み、ふるさとの風景を復興。

居久根の持つさまざまな機能を目に見えるわかりやすい形で伝えていきます。

「貧困をなくそう」

杉原 たまえ 先生

国際食料情報学部

国際農業開発学科

「飢餓をゼロに」

松田 浩敬 先生

農学部 デザイン農学科

「すべての人に健康と福祉を」

勝間田 真一 先生

応用生物科学部 栄養科学科

「質の高い教育をみんなに」

武田 晃治 先生

教職課程

「ジェンダー平等を実現しよう」

原 珠里 先生

国際食料情報学部 国際食農科学科

「安全な水とトイレを世界中に」

藤本 尚志 先生

応用生物科学部 醸造科学科

「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

トウ ナロン 先生

地域環境科学部 生産環境工学科

「働きがいも経済成長も」

寺野 梨香 先生

国際食料情報学部 アグリビジネス学科

「産業と技術革新の基盤をつくろう」

石井 大輔 先生

生命科学部 分子生命化学科

「人や国の不平等をなくそう」

五野 日路子 先生

国際食料情報学部 国際農業開発学科

「住み続けられるまちづくりを」

山田 晋 先生

農学部 生物資源開発学科

「つくる責任 つかう責任」

野々村 真希 先生

国際食料情報学部 食料環境経済学科

「気候変動に具体的な対策を」

太治 輝昭 先生

生命科学部 バイオサイエンス学科

「海の豊かさを守ろう」

中川至純 先生

生物産業学部 海洋水産学科

「陸の豊かさも守ろう」

入江 彰昭 先生

地域環境科学部 地域創成科学科

「平和と公正をすべての人に」

佐藤史郎先生

生物産業学部

「パートナーシップで目標を達成しよう」

増田 宏司 先生

農学部 動物科学科