動物プランクトンという小さな生き物たちがオホーツク海で織りなすストーリーを見つめる

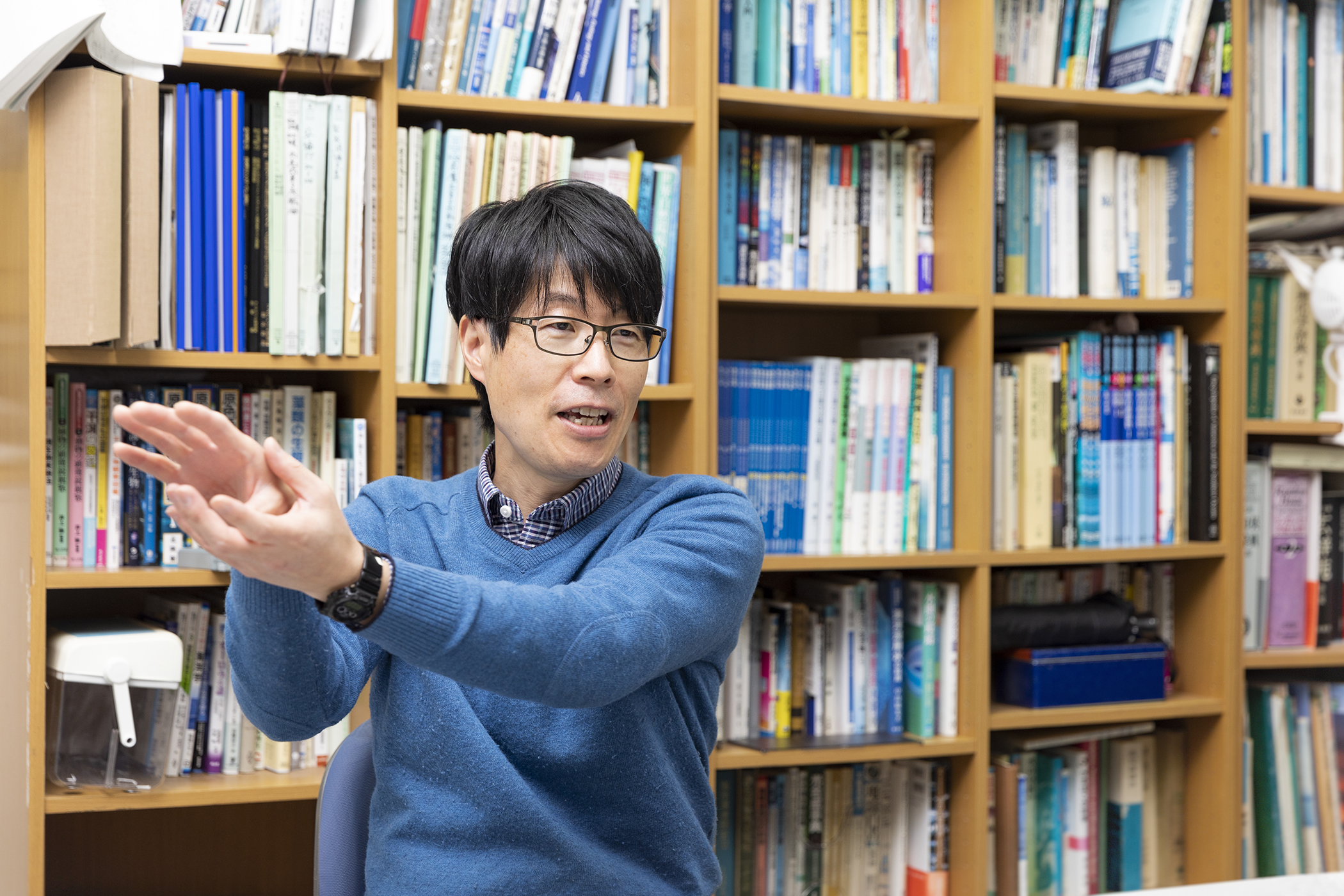

”中川 至純 先生

生物産業学部 海洋水産学科

中川 至純 先生

生物産業学部 海洋水産学科

”動物プランクトンという小さな生き物たちがオホーツク海で織りなすストーリーを見つめる

”動物プランクトンという小さな生き物たちがオホーツク海で織りなすストーリーを見つめる

”生物産業学部 海洋水産学科

生物産業学部 海洋水産学科

”動物プランクトンという小さな生き物たちがオホーツク海で織りなすストーリーを見つめる

”

プランクトンの生産力と漁業の生産量が深く関係していることは、19世紀後半のヨーロッパで明らかになり、それ以降、個々のプランクトンの生態を明らかにする研究が進んできました。北海道の北東に位置するオホーツク海は、漁業生産量が他の海域に比べて非常に高いことは周知の事実です。しかし、オホーツク海のプランクトンに関する情報は、非常に乏しい状況にあります。そのためオホーツク海における持続可能な漁業の発展を目指すには、海域に生息するプランクトンの増え方などの生産を明らかにする必要があると考え、「漁業に持続的な発展をもたらす“エサと環境”の深い関係」をテーマに研究に取り組んでいます。

気候変動や温暖化は地球規模の問題であり、「海の豊かさを守ろう」というSDGsの目標は喫緊の課題であると捉えています。地球の平均気温は長い時間をかけてゆっくり上昇し、世界中の海に様々な影響を及ぼしています。日本の漁業に目を向けますと、北海道が漁業生産量のおよそ25%を占め、その水揚げ量の約25%を占めているのが、北東に位置するオホーツク海になります。ここはサケやホタテ貝の漁場として有名ですが、特にサケは漁獲量が減少し、これも温暖化による海水温の上昇や海の環境の変化が要因の一つであると考えられています。

オホーツク海は冬季に海水が凍る特殊な海であり、海水が凍ったものを「海氷」と言います。海氷は淡水の氷と異なり穴だらけの形状をしていて、その穴に植物プランクトンが入り込み、大繁殖をします。私が見た海氷には、まるでとろろ昆布のように植物プランクトンが付着していました。こうした状態をアイス・アルジーと呼び、これは氷の藻類という意味になります。このようにオホーツク海は他の海と異なり、極寒の冬でもプランクトンの生産が活発に行われているのです。

ちなみにオホーツク海には、小麦粉の粒ぐらいの植物プランクトンがたくさん生息しています。わずか0.1ミリほどのサイズですが、実は大きな部類であり、大きな植物プランクトンをオキアミなどの動物プランクトンが食べ、動物プランクトンを魚が捕食するという食物連鎖が起き、真冬でも多様な魚の命を育んでいるというわけです。

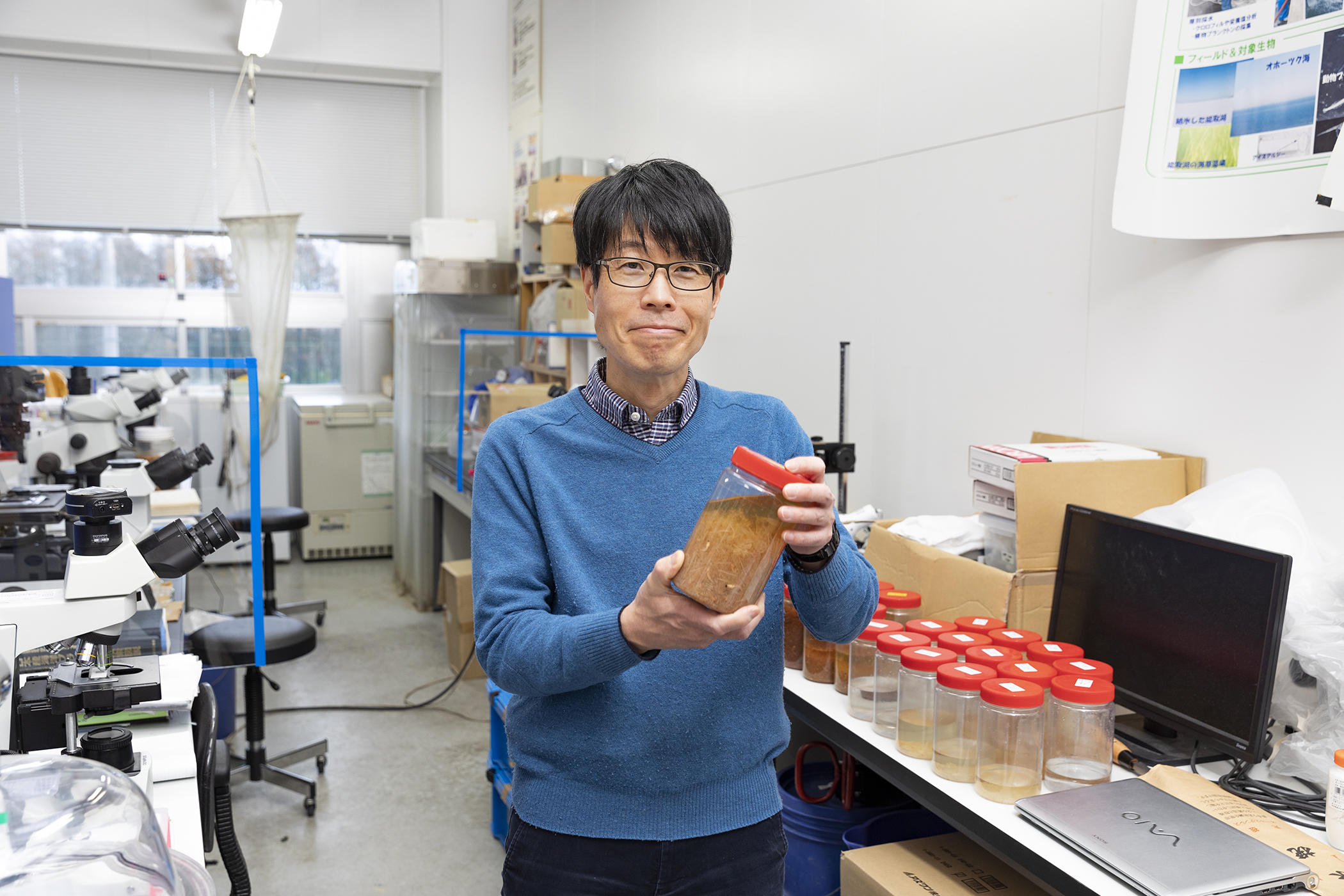

オホーツク海で採取した3種類の動物プランクトン

しかし今、オホーツク海の海氷の最大面積は年々減少する状態にあり、プランクトンの生産もそれに比例して減っているかもしれないと考えられます。位置的に見ても、オホーツク海は、海氷が作られる海としては北半球で最も南にあるため、地球温暖化の影響を大きく受ける海といえるかも知れません。

こうした海の環境の変化をダイレクトに受け、最初に鋭敏な反応を示すのがプランクトンたちなのです。

オホーツク海に出現するプランクトンにフォーカスし、環境変動とそれに伴うプランクトンの応答を解明することができれば、魚の資源量の予測はより正確になるでしょう。そして、適切な漁獲量を決めることができ、資源管理や持続可能な漁業の発展に貢献することができます。プランクトンという小さな生き物たちが、オホーツク海を舞台に、どのようなストーリーを織りなしていくのか。その仕組みや理(ことわり)を明らかにすることが私の研究です。そして現在は魚の直接的なエサとなる動物プランクトンに注目し、地元の漁業協同組合や国立研究開発法人と協働しながら、学生や大学院生と共にその生態や生産を明らかにしようとしています。

プランクトンのオキアミを顕微鏡で観察中

オホーツク海には多様な動物プランクトンが生息しています。例えば「Thysanoessa inermis」など、姿・形がとても格好いい個体もいて、海洋水産領域の研究者としては、海で昆虫採集をしているような気持ちになり、ドキドキしながら顕微鏡を覗いている瞬間があります。この海域は豊かな多様性に満ち、プランクトンだけでなく、カニ、魚、アザラシやクジラ、そして海鳥など大きさや寿命の異なる様々な生き物が多数出現し、影響を与え合っています。

「Thysanoessa inermis」はクリっとした目の大きさと鋭い角が特徴的

例えば日本で春に放流されたサケの稚魚は、川から海へ出て、いったんオホーツク海に入り、動物プランクトンを食べて成長します。そして流氷がやってくる冬になる前に、千島列島を越えて、より温暖な太平洋へ移動します。こうした成長過程のなか、サケの稚魚にとって栄養価が高く、適したサイズの動物プランクトンがオホーツク海に多く生息していれば、稚魚はより早く成長して元気に生き残り、たくさんの成魚が日本へ戻ってくるかも知れません。

私の研究によって、動物プランクトンと環境変動による“エサと環境”のメカニズムが理解できれば、「海の豊かさを守ろう」というグローバルな目標に貢献でき、オホーツク海の持続可能な漁業の発展に寄与できます。そして漁業者のみならず、私たちは永続的においしい魚をいただき、海の恵みを享受することができるでしょう。魚好きの皆さんには、ハッピーな食文化が楽しめる世の中が実現できるものと考えています。

小さな生き物たちに着目し、持続的な漁業を目指す

「貧困をなくそう」

杉原 たまえ 先生

国際食料情報学部

国際農業開発学科

「飢餓をゼロに」

松田 浩敬 先生

農学部 デザイン農学科

「すべての人に健康と福祉を」

勝間田 真一 先生

応用生物科学部 栄養科学科

「質の高い教育をみんなに」

武田 晃治 先生

教職課程

「ジェンダー平等を実現しよう」

原 珠里 先生

国際食料情報学部 国際食農科学科

「安全な水とトイレを世界中に」

藤本 尚志 先生

応用生物科学部 醸造科学科

「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

トウ ナロン 先生

地域環境科学部 生産環境工学科

「働きがいも経済成長も」

寺野 梨香 先生

国際食料情報学部 アグリビジネス学科

「産業と技術革新の基盤をつくろう」

石井 大輔 先生

生命科学部 分子生命化学科

「人や国の不平等をなくそう」

五野 日路子 先生

国際食料情報学部 国際農業開発学科

「住み続けられるまちづくりを」

山田 晋 先生

農学部 生物資源開発学科

「つくる責任 つかう責任」

野々村 真希 先生

国際食料情報学部 食料環境経済学科

「気候変動に具体的な対策を」

太治 輝昭 先生

生命科学部 バイオサイエンス学科

「海の豊かさを守ろう」

中川至純 先生

生物産業学部 海洋水産学科

「陸の豊かさも守ろう」

入江 彰昭 先生

地域環境科学部 地域創成科学科

「平和と公正をすべての人に」

佐藤史郎先生

生物産業学部

「パートナーシップで目標を達成しよう」

増田 宏司 先生

農学部 動物科学科