発展途上国の経済発展と健康に関する研究

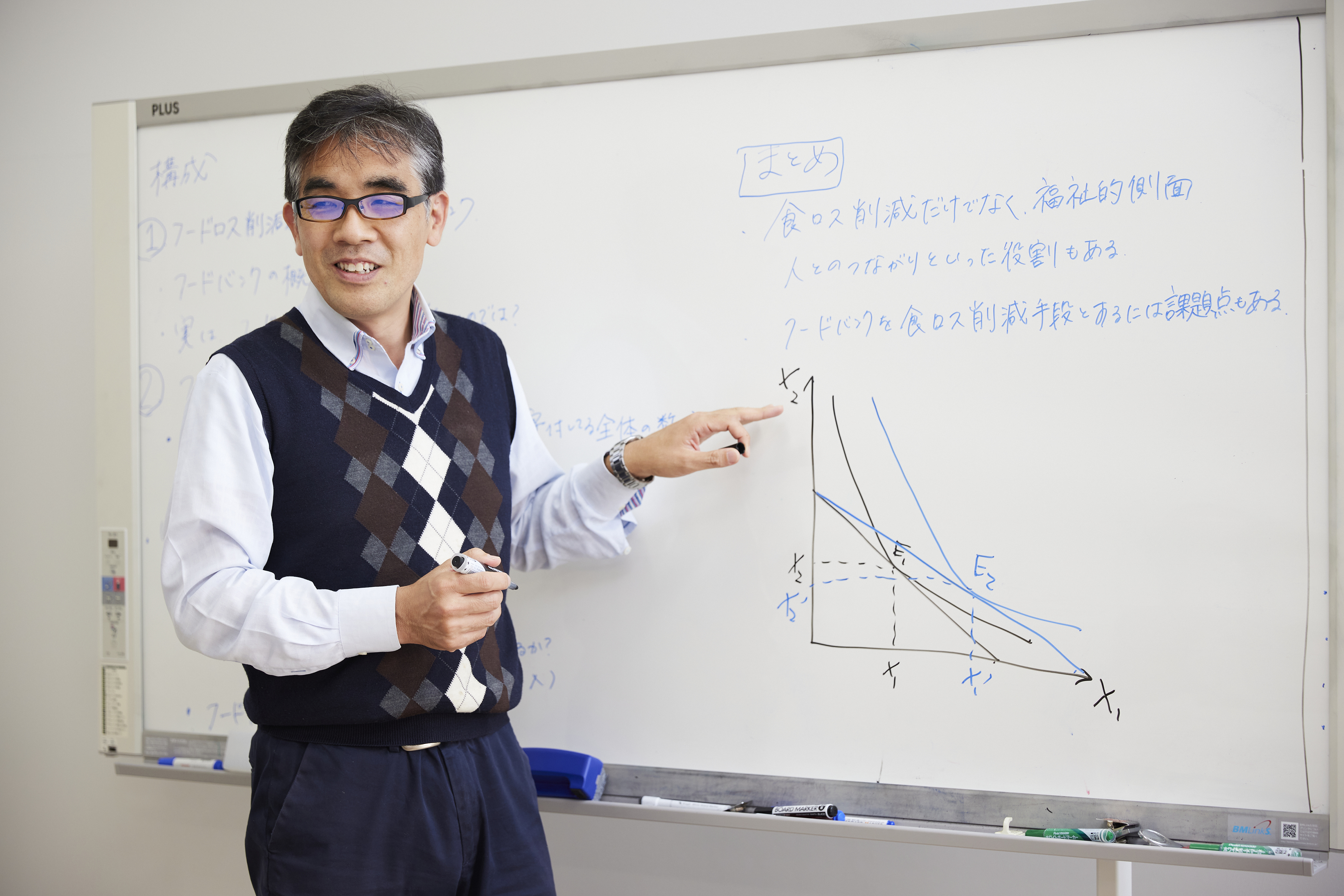

”松田 浩敬 先生

農学部 デザイン農学科

松田 浩敬 先生

農学部 デザイン農学科

”発展途上国の経済発展と健康に関する研究

”発展途上国の経済発展と健康に関する研究

”農学部 デザイン農学科

農学部 デザイン農学科

”発展途上国の経済発展と健康に関する研究

”

国際連合食糧農業機関(FAO)は、食料安全保障を「すべての人々が、活動的で健康的な生活のための食事ニーズと食品の好みを満たす十分で安全で栄養価の高い食料に、物理的、社会的かつ経済的に常時アクセスできる場合に存在する状況」と定義しています。これが達成されないと「栄養不足」となり「慢性的な飢餓」に陥りがちです。

FAOの定義に「社会的かつ経済的に常時アクセスできる状況」とあるように、栄養不足・慢性的な飢餓には、食料の問題に限らない、多様な問題が複雑に関係しています。

「SDGs 2:飢餓をゼロに」は5つの目標と3つの実現方法がそれらの問題の性質を踏まえて設定されています。これを達成するためには、個々の国、地域、村、コミュニティ、世帯それぞれについての、多様かつ複雑な問題を正確に把握・理解したうえで、適切な対応策を導く必要があります。そうでなければ新たな問題を引き起こすことがあるのです。

SDGsの前には、MDGs(ミレニアム開発目標)があり、2015年までに世界の貧困や飢餓などの問題をなくすことを目指してあらゆる対策がなされました。それによってインドや中国といった人口規模が大きな国々が目覚ましい経済発展を遂げたため、全体的には貧困は改善されたように見えますが、実はサハラ以南アフリカや南アジアの貧困はあまり改善されませんでした。また、改善されたように見える地域においても、実は新たな問題が起きています。

それは、私の取り組んでいる研究テーマのうちのひとつ、「栄養障害の二重負荷」です。これは、近年の食料・農業政策の中心的なテーマであり、同じ国や地域、あるいは世帯の中で、低栄養と過栄養が同時に存在する状態を言います。一見、経済的に豊かになり貧困が改善されたように見えても、栄養が偏って、肥満や糖尿病、低血圧などの生活習慣病で苦しむ人が増えています。まだ貧困が改善されていない地域の問題に取り組むと同時に、こうして新たな問題にも取り組む必要が出てきています。

低栄養はもちろん、過栄養になる要因も複雑です。そこには世帯内でのジェンダーバランスや農業生産・農産物に対する知識、食文化の変化と継承など、様々な問題が複雑に絡んでいるのです。

私は、アフリカのケニアやルワンダなど、世界各国のプロジェクトに関わっていますが、そうしたプロジェクトでは現地に赴き、地域や個々の家庭をまわって現状を聞いて調査するだけではなく、食や栄養、農作物に関する伝統的知識の保存や、その利用による問題の解決法を模索することを行うこともあります。

たとえばケニアでも「栄養障害の二重負荷」の問題がありますが、それは都市部だけではなく農村部でも起きています。本来、農家であれば多種多様な農作物をつくり、それを食べていれば健康を維持でき、肥満になることもなかったのですが、所得を上げるためや都市部の人に食料を提供するために、少量多品目の栽培をやめて、儲かる作物の栽培にシフトしていることが「栄養障害の二重負荷」の要因となっています。

そうした地域では、健康のためには少量多品目栽培の利点を伝え、経済的な利益とのバランスを考えつつ栽培する農作物を住民と一緒に考えたり、栄養に関する知識や調理法を伝えたり、健康維持に有効な伝統的な食料摂取のあり方を思い出してもらう働きかけをするなどの活動をしています。最近では、現地のスマートフォンの普及率が高くなっているので、スマホで栄養バランスをチェックできるシステムづくりに携わってもいます。また、食料問題とジェンダーの問題が密接に関わっている場合もあり、女性問題も大きな研究テーマの一つです。

たとえばルワンダでは、農業を営むうえでは家族が働き手となるため、家族構成が重要になります。ルワンダは国土が狭く人口密度が非常に高いです。そのため人口抑制が国の主要な政策の一つとなっています。子どもが増えないように避妊することも必要です。避妊方法には、過去の歴史的経緯や文化的な問題でコンドームを使用することが好まれません。そうすると必然的に、女性が経口避妊薬や皮下インプラント、注射等のホルモン剤による避妊法を選択することになりますが、体への負担が大きく、副作用によって体調を崩して農業に出られなくなるなどが起こります。結果として夫婦仲が悪くなったり、農業生産量が減ってしまって世帯の栄養状態が悪くなるなどしてしまいます。

こうした現地で起きている問題を正確に知るために、細心の注意を払いながら現地の人の話を聞いていくこと大切です。誤った情報を発信すれば、その地域に問題が生じることにつながってしまいます。

自分の行っている研究が、世の中で起きている問題に貢献できればとは思いますが、最初から「この研究はこんなふうに役立つ」と限定することは、自分で自分の研究の可能性を狭めることになってしまいます。私の研究に価値を感じてくださる方によって、私が想像もしないような役立てかたをしていただければ、より有意義だと考えています。

ルワンダでの調査の様子。一つひとつの家を訪ね、現地の方に丁寧に話を聞いていきます。

現地での調査は、ICレコーダーやスマートフォン(カメラ)、GPSなどの機器を用いて行います。

東アフリカの国々の現状について、気候、歴史、文化、政治、交易など、あらゆる面からさらに理解を深め、将来的には、一冊の本としてまとめられたらと考えています。

「貧困をなくそう」

杉原 たまえ 先生

国際食料情報学部

国際農業開発学科

「飢餓をゼロに」

松田 浩敬 先生

農学部 デザイン農学科

「すべての人に健康と福祉を」

勝間田 真一 先生

応用生物科学部 栄養科学科

「質の高い教育をみんなに」

武田 晃治 先生

教職課程

「ジェンダー平等を実現しよう」

原 珠里 先生

国際食料情報学部 国際食農科学科

「安全な水とトイレを世界中に」

藤本 尚志 先生

応用生物科学部 醸造科学科

「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

トウ ナロン 先生

地域環境科学部 生産環境工学科

「働きがいも経済成長も」

寺野 梨香 先生

国際食料情報学部 アグリビジネス学科

「産業と技術革新の基盤をつくろう」

石井 大輔 先生

生命科学部 分子生命化学科

「人や国の不平等をなくそう」

五野 日路子 先生

国際食料情報学部 国際農業開発学科

「住み続けられるまちづくりを」

山田 晋 先生

農学部 生物資源開発学科

「つくる責任 つかう責任」

野々村 真希 先生

国際食料情報学部 食料環境経済学科

「気候変動に具体的な対策を」

太治 輝昭 先生

生命科学部 バイオサイエンス学科

「海の豊かさを守ろう」

中川至純 先生

生物産業学部 海洋水産学科

「陸の豊かさも守ろう」

入江 彰昭 先生

地域環境科学部 地域創成科学科

「平和と公正をすべての人に」

佐藤史郎先生

生物産業学部

「パートナーシップで目標を達成しよう」

増田 宏司 先生

農学部 動物科学科