植物の“水欠乏・高温耐性”を強化する遺伝子の単離・解析

”太治 輝昭 先生

生命科学部 バイオサイエンス学科

太治 輝昭 先生

生命科学部 バイオサイエンス学科

”植物の“水欠乏・高温耐性”を強化する遺伝子の単離・解析

”植物の“水欠乏・高温耐性”を強化する遺伝子の単離・解析

”生命科学部 バイオサイエンス学科

生命科学部 バイオサイエンス学科

”植物の“水欠乏・高温耐性”を強化する遺伝子の単離・解析

”

地球温暖化や砂漠化などの環境問題は、今や小学生でも知っている重要な課題です。私自身も高校2年生の時、人生を砂漠緑化に捧げた農学者・遠山正瑛さんのドキュメンタリーマンガ(「ひろがれ緑の大地~砂漠緑化に生涯をかけた父子~」〈『週刊少年マガジン』講談社・1994年掲載〉)を読んで感動し、将来は砂漠のような「暑い」・「寒い」・「水不足」・「塩害」といった劣悪環境でも育つ作物を作りたいと思うようになりました。

温暖化はすでに地球規模で作物の収穫に大きな影響を及ぼしており、近30年において、小麦やトウモロコシの収量は3〜5パーセント減少しています。近年は様々なテクノロジーや栽培システムが発達しているはずなのに、気候変動によって収量が減っているのは衝撃的なことです。食料の多くを輸入に頼っている私たち日本人の暮らしも、世界各地で起きている作物収量の変化から大きな影響を受けています。日本でも2018年12月に気候変動適応法が施行され、「高温に耐える品種の開発や普及」がその対策に掲げられています。

気候変動によって育ちにくくなる植物がある一方で、自然界にはとんでもない劣悪環境に生息する植物も存在します。そうした植物は、一体どのような耐性メカニズムを持っているのでしょうか?

近代農学の祖といわれる横井時敬(東京農業大学の初代学長)の言葉に「稲のことは稲に聞け」とあります。私たちの研究グループでは「耐性のことは耐性植物に聞け」をスローガンに、自然界で水不足や高温に耐性を示す植物が備えている耐性機構を明らかにする基礎研究を推進しています。

この研究は、劣悪環境に耐性を示す作物の育種に、大きなヒントを与えると確信しています。私たちのグループでは、見出した有用遺伝子を用いて水不足や高温に耐性を示す作物の育種も進めています。

かつては実験で用いることができる植物の種類は非常に限られていましたが、近年ではシークエンス技術の発展により、ユニークな性質を持つ植物についてもゲノムシーケンス(全遺伝子解析)などの研究基盤が整えられてきています。劣悪環境で生育する植物の環境耐性を決定づける遺伝子が明らかになれば、ゲノム編集などによって耐性植物を意図的に作ることができるようになります。

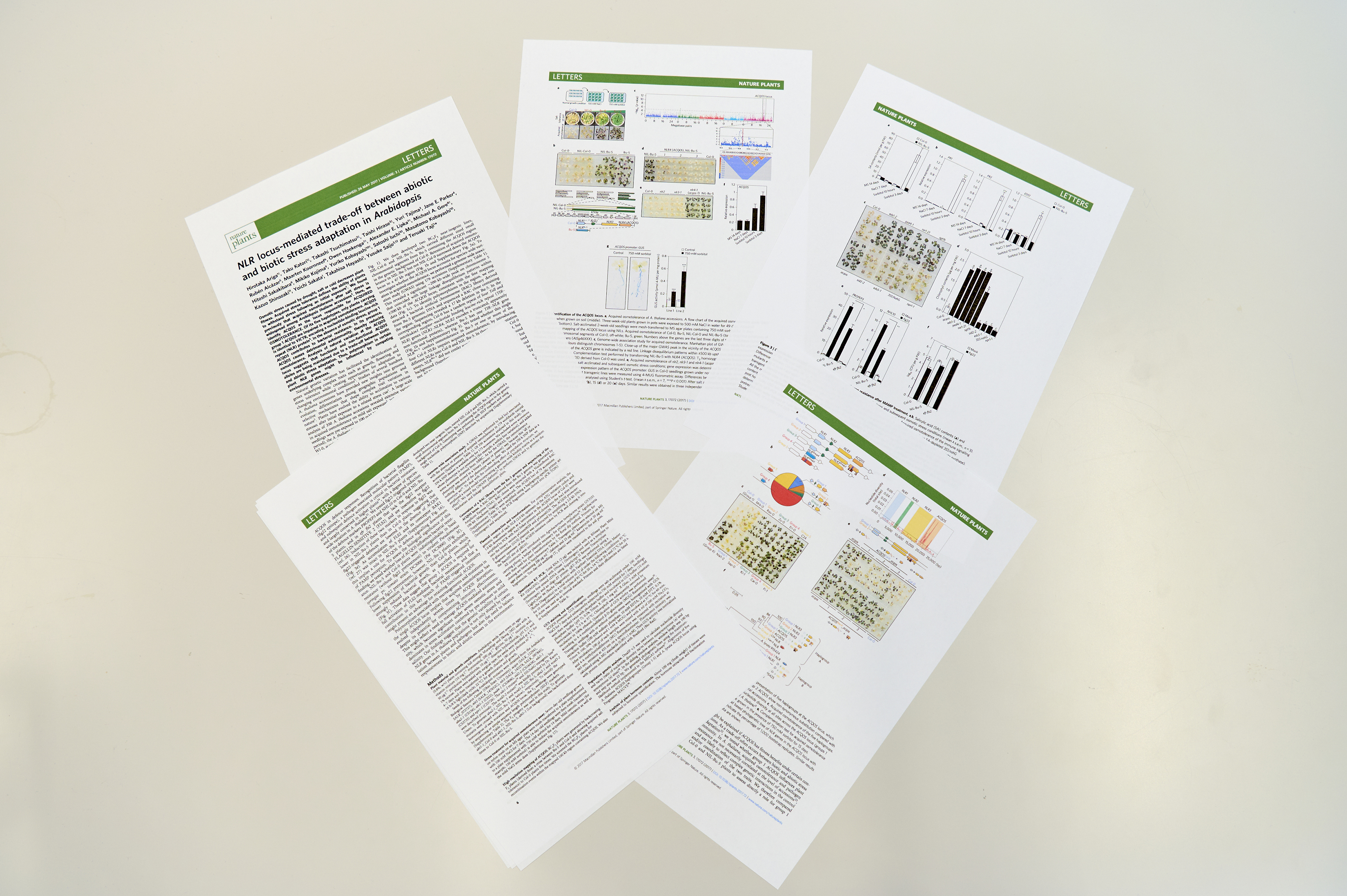

私達の研究室では、世界中のいろいろな環境で自生する数百種類のシロイヌナズナから、水不足に耐性を示す植物と示さない植物の違いが、どの遺伝子により決定しているのかを世界で初めて紐解くことに成功しました。その研究成果は、2017年に世界トップクラスの科学専門誌『Nature Plants』(Nature Publishing Group)に掲載されました。

シロイヌナズナはぺんぺん草(ナズナ)の一種で、日本を含む世界中に2000種類ほどある雑草です。遺伝子研究では、最も広く使われるモデル植物で、今では1000種類のゲノムシークエンスが公開されています。これら数百種類の水不足耐性を調べたところ、中には驚くほどの耐性を示すシロイヌナズナが存在することを発見しました。この水不足耐性の強・弱とゲノムシークエンスの相関関係を調べることで、ついに自然界で水不足耐性を決定する遺伝子を見つけたわけです。

私達は高温耐性についてもシロイヌナズナに耐性のものと、弱いものがあることを見出し、最近、この高温耐性の違いを決定する遺伝子の発見にも成功しました。驚かれるかもしれませんが、ある1つの遺伝子が1塩基(DNAの1文字)違うだけで耐性の強い・弱いが決定します。トマトやイネも同じ働きをすると考えられる遺伝子を持っているため、ゲノム編集により耐性型にすれば、耐性作物をつくることができるかもしれません。今はその実用化に向け、論文をまとめているところです。

従来の育種は、放射線や化学物質を用いて偶然に任せて遺伝子に変異を誘導し、どの遺伝子に変異が生じた結果なのかはわからないけど、偶然作物がおいしくなれば結果オーライという方法でした。

一方でゲノム編集による育種は、私達の研究のように有用形質を決定する遺伝子の特定に成功すれば(これが一番難しいのですが)、その遺伝子のある塩基(DNA)のみ有用型になる変異を起こすことができます。つまりゲノム編集では、自然界で突然変異が起こるのと変わらないレベルで、植物に有用な性質を与えることができるのです。

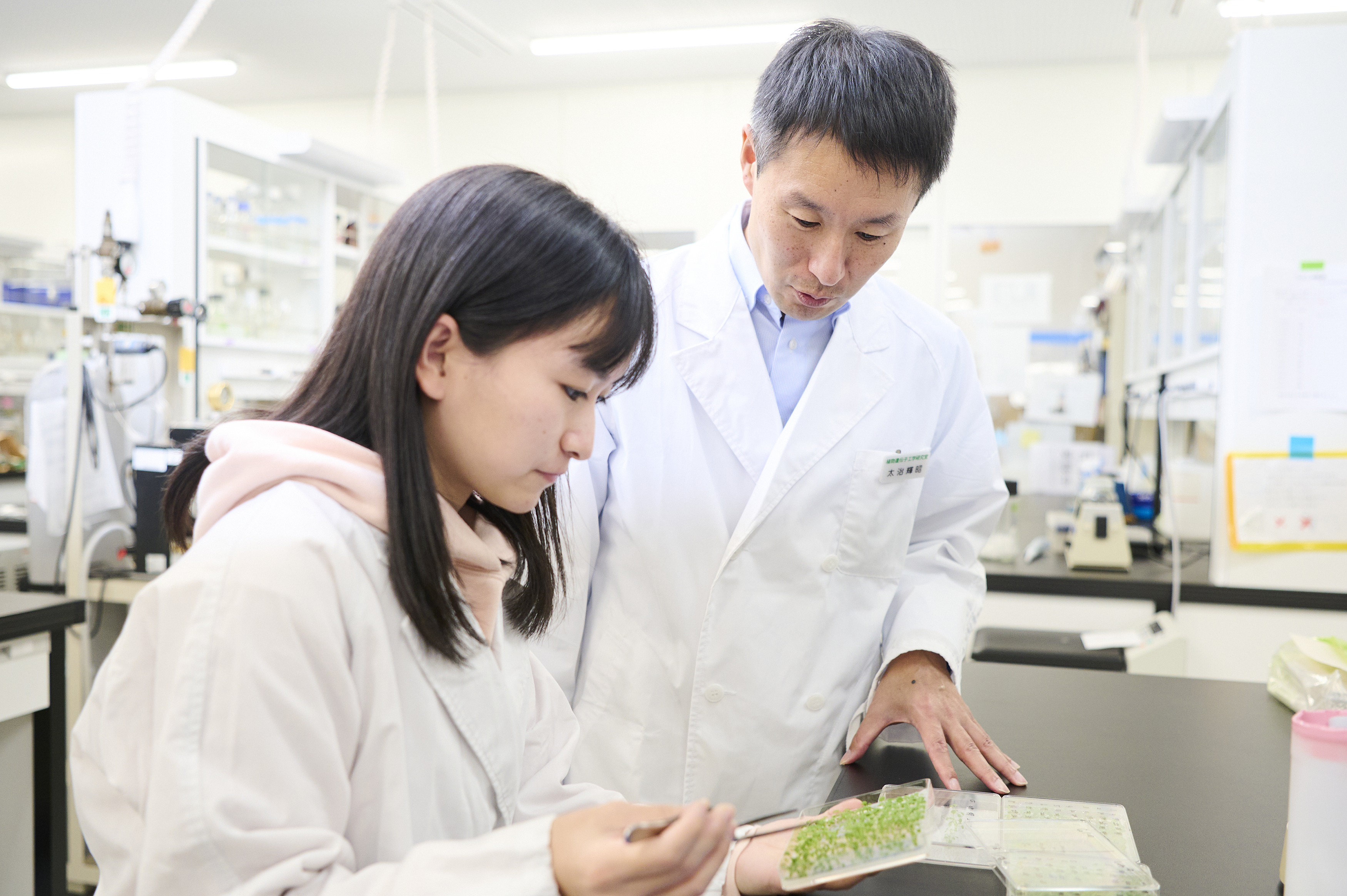

こうした研究の実験部分は、すべて学生が行ったものです。先ほどの『Nature Plants』に掲載された論文も、学生とともにつくり上げたものです。私は研究者であると同時に教員です。学生が行った研究が世界のトップクラスの雑誌で評価され、学生が大きく成長していく姿を見られるのは、とてもうれしく誇らしいことです。今後も学生とともに研究を進め、私たちの暮らしに役立つ新しい耐性植物の誕生に寄与していけたらと考えています。

シロイヌナズナの研究は『Nature Plants』に掲載されました。審査が非常に厳しい世界トップクラスの科学専門誌での論文掲載を目指します。

研究の実務は主に学生が行っています。自分自身で成果を出すより、学生が成果を出せたときのほうが、うれしいですね。

「貧困をなくそう」

杉原 たまえ 先生

国際食料情報学部

国際農業開発学科

「飢餓をゼロに」

松田 浩敬 先生

農学部 デザイン農学科

「すべての人に健康と福祉を」

勝間田 真一 先生

応用生物科学部 栄養科学科

「質の高い教育をみんなに」

武田 晃治 先生

教職課程

「ジェンダー平等を実現しよう」

原 珠里 先生

国際食料情報学部 国際食農科学科

「安全な水とトイレを世界中に」

藤本 尚志 先生

応用生物科学部 醸造科学科

「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

トウ ナロン 先生

地域環境科学部 生産環境工学科

「働きがいも経済成長も」

寺野 梨香 先生

国際食料情報学部 アグリビジネス学科

「産業と技術革新の基盤をつくろう」

石井 大輔 先生

生命科学部 分子生命化学科

「人や国の不平等をなくそう」

五野 日路子 先生

国際食料情報学部 国際農業開発学科

「住み続けられるまちづくりを」

山田 晋 先生

農学部 生物資源開発学科

「つくる責任 つかう責任」

野々村 真希 先生

国際食料情報学部 食料環境経済学科

「気候変動に具体的な対策を」

太治 輝昭 先生

生命科学部 バイオサイエンス学科

「海の豊かさを守ろう」

中川至純 先生

生物産業学部 海洋水産学科

「陸の豊かさも守ろう」

入江 彰昭 先生

地域環境科学部 地域創成科学科

「平和と公正をすべての人に」

佐藤史郎先生

生物産業学部

「パートナーシップで目標を達成しよう」

増田 宏司 先生

農学部 動物科学科